女命八字有外遇的断言

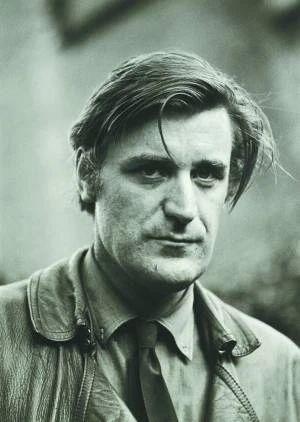

特德·休斯,著名诗人、翻译家、评论家,二战后英国最重要的两位诗人之一。休斯是美国女诗人普拉斯的丈夫。他一生写了40多部作品,出版有《雨中鹰及其他:诗选1957-1994》《乌鸦》《生日信札》等诗集,《诗的锻造:休斯写作教学手册》《冬日花粉:休斯文集》等文集。从1984年直至去世,休斯一直是英国的桂冠诗人。

休斯的私人生活和他的诗大概一样有名,甚至比诗更受关注,尤其是他与西尔维亚·普拉斯之间“相爱相杀”的故事。1956年的一场派对中两人相遇,在现任女友在场的情况下,休斯依然无法抑制内心的激情,吻了普拉斯,普拉斯则“回敬”似的咬了他一口,两人的爱情由此开端——但结局悲惨。休斯的出轨给普拉斯带来巨大的伤痛,离婚、普拉斯的自杀更是让整个事件成为一场彻底的悲剧,休斯本人也因此受到众多指责;不过,这并非休斯唯一一次出轨……后来,休斯投入大量精力写作儿童诗,作为对早年家庭生活缺失的一种补偿。1998年1月,休斯在去世几个月前出版诗集《生日信札》,追忆了与普拉斯的共同生活,表达了对普拉斯真挚的爱,希望借此弥合伤痕。

多年过去,深重的伤痕是否可以弥合我们无法断言,但如今,一切尘埃落定,留下来的,还是他们的诗。

休斯从小对动物感兴趣,后以动物诗闻名。他下笔速度犹如霹雳,每每靠“梦、迷狂、恐惧、幻觉”招引缪斯,正如本文作者马鸣谦所说:“(休斯)长久沉浸在打猎与动物、梦与幻觉、无意识与精神分析、萨满与巫术、人类学与神话以及神秘哲学的氛围中。”沉浸在梦与幻觉之中、具有“牧神的巫灵精神”的休斯在写作上是幸运的,毕竟,又有多少诗人可以获得“有如神助”似的灵感体验?但当这种“巫灵精神”坠入日常生活,它所蕴含的强烈破坏性倾向,也成为休斯生活中挥之不去的恶魔。

撰文 | 马鸣谦

我没有写捧场文的习惯,向来畏惧给新出的译诗集写评,要写则必会花些功夫作细读,至少也要通读一遍。不过,这部诗集《雨中鹰及其他:诗选1957-1994》的作者特德·休斯是我长久关注的英语诗人,因此倒是有动笔的兴头。

想到哪里就写到哪里吧。或许,漫谈式的随笔更适合谈论休斯其人其诗。

《雨中鹰及其他》,作者:(英)特德·休斯,译者:曾静,版本:广西人民出版社|大雅 2021年1月

01

纷乱的婚恋史

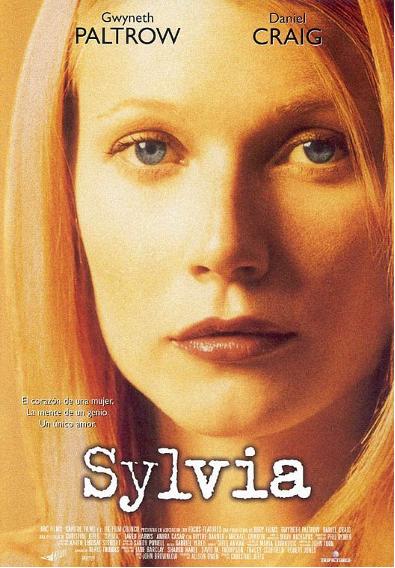

下笔前,又重看了2003年的旧片《西尔维亚》,为的是激活当初的观影记忆。说实话,影片不是很出色,但格温妮丝·帕尔特洛的气质很接近普拉斯,丹尼尔·克雷格的扮相也与休斯有几分神似。男女主人公是二十世纪英语诗坛很少有的一对诗人夫妇(两人的写作水准又都不差),他们相遇、相爱复又相杀的纠缠往事,注定是颇具争议性的话题。

电影《西尔维亚》海报

据休斯本人日记和诗作记述,1956年他在剑桥大学时曾与五位朋友合办了一份文学杂志,名为《圣伯托弗评论》(St.Botolph’s Review)(圣伯托弗是剑桥纽纳姆郊区的圣公会教堂)。在杂志创刊的派对上,休斯遇到了正在剑桥求学的普拉斯。虽然休斯的现任女友也在场,可两人一见面就产生了磁铁般的吸引力,休斯吻了普拉斯,普拉斯则“狠咬”了他一口回敬。

普拉斯与休斯

《圣伯托弗评论》只办了一期,休斯和普拉斯却收获了炽热的爱情,四个月后他们就结婚了,然后一起到了美国。不久,休斯夫妇又回到了英国,他们生了两个孩子,女儿弗里达和儿子尼古拉斯。

休斯曾回忆新婚后的那段美好时光:

我们每天都写诗。那是我们惟一感兴趣的事情,我们所做的就是写诗。

1961年8月,休斯夫妇在德文郡的北托敦镇买下了一栋名为“绿邸”(Court Green)的宅子,贴出广告打算转租他们在伦敦樱草山夏尔克特广场的小公寓。休斯和普拉斯接待了上门的租客——诗人大卫·维韦尔夫妇,随后邀请他们来“绿邸”做客。

休斯立即就被维韦尔的妻子阿霞·维韦尔(Assia Wevill)迷住了,两人发生了不伦之恋(影片《西尔维亚》也表现了这段细节)。休斯晚年诗集《生日信札》中有一首《做梦者》曾描绘当时两人的“来电”,这一年休斯三十一岁,阿霞三十四岁:

我看到她心里有一个做梦者

已爱上了我,而她无知无觉。

那时候,我心中的做梦者

已爱上了她,我心知肚明。

阿霞的父亲是俄裔犹太医生,母亲是德国人,全家在二战中逃离纳粹德国,定居在当时仍是英属托管地的巴勒斯坦的特拉维夫。阿霞19岁时嫁给了英国军人约翰·斯蒂尔,随夫移居到伦敦,过后又移居加拿大,进入温哥华的不列颠哥伦比亚大学攻读文学,与斯蒂尔离婚后嫁给了第二任丈夫加拿大经济学家理查·李普西。1956年,在驶往伦敦的远洋航轮上,她遇到了21岁的诗人大卫·维韦尔,阿霞旋即又与李普西离婚,1960年嫁给了第三任丈夫维韦尔。

从照片看,阿霞是个标准的性感美人(如休斯所说,她“有一种多种混血的美”),又有语言天赋,她是伦敦广告界当红的撰稿人,还出演过广告影片。她同时也是一位很有抱负的诗人,曾以婚前姓氏阿霞·古特曼之名翻译出版了以色列诗人耶胡达·阿米亥的诗集。

这样的一位闯入者,对神经质的、脾气暴躁的普拉斯当然是个严重威胁,普拉斯当时正忙于应付两个年幼的孩子、摇摇欲坠的婚姻和自己的写作苦恼。此外还需考虑到普拉斯的身心状况,她在少女时代就曾因为精神疾患接受过电击治疗。

阿霞·维韦尔

过后休斯在BBC《听与写》节目作诗歌讲座时,与阿霞频频见面。两人私下里是这样暗通款曲的:阿霞在办公室外采了一把刚割过的青草用香水浸泡过后寄给了休斯,三天后,她收到了回信——一枝寄自德文郡的草叶(文艺人士谈恋爱的确富有想象力)。有一次,阿霞的电话还直接打到了德文郡家中,普拉斯愤怒地拔掉了墙上的电话线。

1962年9月,普拉斯将休斯的信件和诗稿烧掉,将他赶出了“绿邸”,顺便还把阿霞的情况通知了不明就里的维韦尔。此后不久,普拉斯带着两岁的女儿、六个月大的儿子返回伦敦,住到之前夏尔克特广场拐角处的菲茨罗伊街。

1963年2月,普拉斯在伦敦寓所吸入过量煤气自杀,其时她正与休斯办理离婚手续。

普拉斯去世后,休斯让情人阿霞搬进了“绿邸”,帮着照顾普拉斯的两个孩子。1965年,阿霞生下了女儿舒拉,当时她还没有解除与大卫·维韦尔的婚姻。

悲剧接踵而来。

很长一段时间里,她只是休斯的“管家”,而不是妻子。她被休斯的朋友和家人排斥,又被普拉斯去世后的舆论压力笼罩,于是变成了另一个“普拉斯”,时时怀疑休斯的不忠。休斯的确又有了新的外遇:先是和已婚的友人布兰达·赫登,然后是和比他小二十岁的护士卡罗尔·奥查德(1970年,休斯与奥查德结婚)。1969年3月23日, 阿霞同样在家中以煤气自杀,四岁的女儿也连带成为了牺牲品。

加拿大《麦克林杂志》2007年2月5日专题报道的八卦标题

围绕休斯的纷乱情史竟然带走了三个生命,引起社会舆论的喧哗是必然的。此后解读普拉斯和休斯婚姻悲剧的传记著作、回忆录出版了好几种。1984年,以色列两名记者甚至还为阿霞写出了一部传记《不理智的情人:阿霞·维韦尔传》,当年9月10日,《卫报》为此刊登了题为《特德·休斯,家庭暴君》的书评。休斯被贴上了“男性暴力”、“背德者”、“暴君”之类的标签,从此一路遭到女权主义者们的口诛笔伐。

休斯选择保持了沉默,努力让成长中的两个孩子免受媒体的侵扰。阿霞自杀的那年,休斯母亲也去世,受此影响,休斯一度曾停止写诗,只创作以孩子为对象的童话诗文。

直到1998年去世前,休斯才出版了纪念普拉斯的诗集《生日信札》。这是一次迟到的告白与疗愈,此后对休斯的攻击声浪才逐渐减弱。

不幸的是,多米诺骨牌还在继续倒下,2009年3月24日,休斯的儿子尼古拉斯·休斯在阿拉斯加的家中自杀去世。这是休斯亲人中第四位因自杀而故去者。

02

书写动物的巫灵

还是拨开八卦疑云,来看看作为诗人的休斯吧。

休斯出生在奔宁山脉一带的西约克郡麦特罗伊德村,过后又搬至梅克斯伯勒镇,本质上他就是一个山民。这里也是勃朗特姐妹的故乡,《呼啸山庄》故事的发生所在地。在休斯年轻时常有人将他比作《呼啸山庄》男主人公希斯克利夫,“高大结实,有一副高骨架,有坚定的神气和一张富有才智的脸。”

据休斯传记《特德·休斯:一个诗人的一生》,休斯自小就对动物感兴趣:三岁时从市场买回来很多铅制的动物模型,也经常用橡皮泥捏塑动物,建造“自己的动物园”。他的四岁生日礼物是一本很厚的绿封面的动物书,于是开始临摹动物图片。在哥哥杰拉尔德的带领下,他学会了捕鱼、制作陷阱和使用猎枪狩猎。不过,15岁时他停止捕捉动物,转而开始阅读和写诗。

休斯早年的狩猎经验与他的诗写作关联极大,日后他经常将两者联系起来思考,譬如:

创作的过程就是捕猎,而创作的成果——诗歌就是猎物。

这是在狩猎。诗歌是一种新的生物,是你自身之外的生活的新的标本。

你也许并不觉得这两种兴趣有很多的共通之处:捕捉动物和写诗,但是我越是通过追溯我的过去,我越是确信这两种兴趣是同一种。

在皇家空军两年服役期间,休斯开始细读莎士比亚。他对莎翁作品烂熟于心,经典语句随时可以信手拈来。《仲夏夜之梦》和几部悲剧是休斯创作灵感的秘密来源,其中大量出现的鬼魂、女巫、精灵、预兆、狂喜、迷乱等超自然因素构成了他文学素养的最初地基。休斯后来写出的艺术评论集《莎士比亚和全能女神》就是明显证据,这是一次重要的观念回溯和致敬。

退役后,休斯进入剑桥大学彭布鲁克学院攻读英国文学,不久就改学人类学和考古学专业。这个转向对休斯的诗创作也有重要影响。

大学期间,他经常光顾充斥“神秘学书籍”的剑桥沃特金斯书店,对萨满教、苏菲主义、藏传佛教、犹太神秘哲学、炼金术、神话充满兴趣。他很喜欢诗人罗伯特·格雷夫斯的《白色女神:诗性神话的历史语法》(The White Goddess)一书,对荣格心理分析也情有独钟,自称“我很早就接触了荣格,读完了英译的荣格全集。”这些阅读都丰富了他的精神领域。

受叶芝首部诗集《乌辛漫游记及其他》的启发,他也开始广泛搜集各种神话和民间传说。继莎翁之后,叶芝是引导休斯创作思维趋向成熟的第二个坐标。休斯也玩上了通灵板(Oujia Board)、塔罗牌和招魂术。与普拉斯婚后的1958年,他就曾送给她一副塔罗牌。他们两个经常玩通灵板,甚至还用来寻找创作灵感和诗中意象,如此行为简直就是叶芝夫妇的翻版。

1954年剑桥毕业后,休斯搬到了伦敦。其后两年,他做了很多有趣的工作:在伦敦动物园当过看守(这是兴趣所至的选择),当过玫瑰园园丁,也做过守夜人和学校老师,为英国电影发行人和制片人兰克读电影脚本。与普拉斯恋爱并结婚后,他一同去了美国,在美国的马萨诸塞州立大学阿默斯特校区教英语和创意写作。

1956年,普拉斯打印了休斯的几首诗作,寄去纽约青年男女希伯来协会。该协会主办了处女作英语诗歌比赛,比赛评委即奥登、斯蒂芬·斯彭德和玛丽安·摩尔。休斯获奖了,摩尔给出的的短评简洁而确定:

休斯的天赋是不容置疑的。作品有重心,因情感和良心而发光。诗歌灵感被唤醒,用词恰如其分。

1957年,休斯首部诗集《雨中鹰》由艾略特所在的法伯出版社出版,凭借这本诗集获得了哈珀出版奖。随后1959年,又获吉尼斯诗歌奖。同年,第二本诗集《牧神节》(Lupercal)获得了毛姆奖和霍桑登奖。休斯的文运非常不错,顺利登上了诗坛。

《牧神节》(Lupercal)

1967年出版了诗集《沃德沃》(Wodwo),题材源于中世纪长篇爱情传奇诗《高文爵士与绿衣骑士》(Sir Gawain and the Green Knight)。1971年,他到伊朗旅行时写出了诗剧《欧尔盖斯特》( Orghast)。此后出版的诗集包括《乌鸦》(Crow,1970)、《季节之歌》(Season Songs,1976)、《高黛特》(Gaudete,1977)、《沼泽镇》(Moortown,1979)、《爱密特废墟》(Remains of Elmet,1979)以及《河流》(River,1983)。

他还写了不少评论和随笔,此外还与英国剧作家彼得·布鲁克合作,翻译改编了塞内加的《俄狄浦斯》、德国剧作家韦迪金特的《苏醒的春天》、洛尔迦的《血的婚礼》、拉辛的《费德拉》、欧里庇得斯的《阿尔刻斯提斯》、埃斯库罗斯的《俄瑞斯忒亚》。

1974年,休斯获得了女王诗歌奖,1977年获颁帝国荣誉勋章(OBE)。1984年,继约翰·贝杰曼之后担任了桂冠诗人。他得到了作为英国诗人能够得到的几乎所有奖项和最高肯定。

在我看来,第二本诗集《牧神节》(Lupercal)的书名和内容同时揭示了休斯的诗风和世俗命运。牧神节本是庆祝罗马畜牧神“卢波库斯”(也受到希腊神话中“牧神潘”的强烈影响)的古老节日,后来演变为情人节。休斯以擅长写动物诗驰名,长久沉浸在打猎与动物、梦与幻觉、无意识与精神分析、萨满与巫术、人类学与神话以及神秘哲学的氛围中,他的写作,不啻可以看做“牧神的巫灵精神”在现代社会的复活。

当了解了休斯的情史,我们会发现,他在现实生活中也是一个不自觉地带有某种破坏性的“牧神潘”(希腊神话中,半人半羊的“潘”乃是创造力、音乐、诗歌、梦、恐怖与性爱的象征,“潘”时常隐匿森林中向宁芙仙女们求爱)。作为譬喻,这也完全可以用来解读他的私生活,以及围绕他身边的几位女性的命运。

03

补偿与回击

休斯一生出版了近五十部诗歌、散文、故事集,其中有一半左右是儿童文学作品。自1961年出版儿童诗集《会见我的家人!》后,他写出了20多本儿童诗集、剧本、故事集,如《没规矩的怪兽尼斯》、《月亮—鲸鱼和其他月亮诗》、《季节之歌》、《北极星下》、《何为真相?》、《猫和布谷鸟》、《美人鱼的手袋》等等,有不少成为了经典。1999年,华纳兄弟公司根据他的儿童科幻小说《铁人》,改编拍摄了动画影片《钢铁巨人》。他还和诗人希尼合编了两本很畅销的儿童诗选《咔嗒响的袋子》和《学校书包》。他连续二十多年担任了《每日观察》儿童文学比赛的评委以及W.H.史密斯国家文学比赛评委。

休斯对儿童文学倾注的热情,是对早年家庭生活缺失的一种补偿,这位青年时期的“牧神潘”,终于回归了平静的博爱。这一点,让我对他生出了不少的敬意与好感。

1998年1月,休斯在去世前几个月出版了诗集《生日信札》(Birthday Letters)。这是他30多年来陆续写成的88首诗的结集,是一部诗体回忆录,也是弥合伤痕之书。很多诗篇追忆了与普拉斯的共同生活,告白了他对普拉斯深沉的爱,细节精确生动,满怀焦灼诚挚的情感。甫一出版,便成为伦敦各大报章的头版要闻,收获无数好评。

不过,在补偿的同时,休斯在《生日信札》中也发出了惊人的控诉,对长久围困他的社会舆论展开了有力反击。譬如其中题为《一只只狗吃着你们的母亲》的一首诗,就将多年来不知疲倦地嚼舌头的媒体报章、八卦好事者、女权主义者形容为咬噬死者遗体的野狗、猎犬和鬣狗(动物诗可是休斯独门的自卫武器啊),诗语近乎诅咒。

《生日信札》

04

与同代诗人的交往

1953年, 奥登曾受文学评论家伊丽莎白·德鲁邀请访问史密斯学院,就在德鲁的起居间里举行了朗诵会,此时就读该校的普拉斯就在现场。她描绘奥登有着“麻布织物般的嗓音,还有干脆利落的出色表达”,当晚还在日记里写下了如下感慨:

哦,上帝,如果这就是生活,一知半解中的匆匆一见,闻上去有股啤酒和奶酪三明治的味道,高贵的眼神,自信的想法,请让我眼目明亮,逃离课业学习的苦恼……

奥登可以说无意间开启了普拉斯的诗人之路。

休斯与奥登也有交集,他曾在《巴黎评论》的访谈中谈及:

我和奥登超过打招呼性质的见面也只有两次。那是1966年的一个诗歌节上。我们的谈话非常简短。他说,“你对大卫·琼斯的《咒逐》(Anathemata)怎么看?”我回答说,“这是一部天才之作,杰作。”他说,“正确”。就这样。另一个场合是1966年伦敦南岸国际诗歌节晚会之后,当时他正在攻讦聂鲁达。我听了他诋损他。……我二十出头的某个时候,差不多整吞了奥登,或者试图吞下。那时大气候中处处感到他的存在。他有一些作品我一直非常佩服。我佩服他歌德的一面,他所有言论都充满了炫目的自然光彩。但我从未感到与他有任何真正的诗意投缘。我想他不是一个能够激发我挖掘自己东西的诗人。

休斯与艾略特就比较对味。1960年5月4日,在接受邀请后,他和普拉斯曾赴艾略特家共进晚餐,当时有斯蒂芬·斯彭德作陪。休斯后来还给艾略特写了评论集《神的舞者:致T.S.艾略特》,称艾略特是自己诗歌观念的重要开启者。他对艾略特的评价很高:

在我看来,他是非常伟大的一位诗人。极少的几个之一。

对诗人默温(W. S. Merwin),休斯则怀有特别的感情和认可:

我和默温一直很近。我在五十年代末通过杰克·斯温尼认识了他,当时他管理着哈佛的拉蒙诗歌图书馆。他们在伦敦有一所房子,西尔维亚和我1959年末回到那里时,他们在现实的以及其他多方面给予我们很多帮助。狄多·默温给我们找了公寓,然后半装修了一下,又在我们女儿出生后给西尔维亚煮东西吃。那是我与默温友谊的最高点。那时他对我来说是一位重要作家。

休斯与诗人希尼以及2016年去世的桀骜弗雷·希尔都有交往。他曾与希尼共事,为青少年编选诗歌读本。休斯给了希尼很多鼓励,不过,据说早先读过希尼的诗后,他曾建议希尼转行从事“鳗鱼捕捞业”。希尼则一直维护休斯,有时甚至会为休斯的行为辩解。

1998年10月28日,特德·休斯在经历了18个月的癌症折磨后,于68岁时去世。第二年5月13日,在伦敦威斯敏斯特教堂举行了追悼会,希尼撰写了纪念文《伟大的人,伟大的诗人》,称誉休斯为“彼岸的天才”、“国土和英语的精神卫士”,并且“与七世纪惠特比寺院的第一位英国诗人凯德蒙一样不朽”。在高度评价其文学贡献同时,希尼也提及了个人生活对休斯造成的精神创伤:

个人和历史的不幸之事给他留下了伤痕。他带着预言家面对命运的觉醒, 必然要受到某种折磨。

关于如何应对挫折,休斯自己在给友人的信中是这么说的:

我试图所做的一切就是脱光衣服,成为赤子,跋涉于其中。

一个几乎被摧毁了的“现代牧神”,恰如他在诗中屡屡写到的灵兽一般,至死都在坚韧地抵抗着命运的风暴。

05

译入史回溯

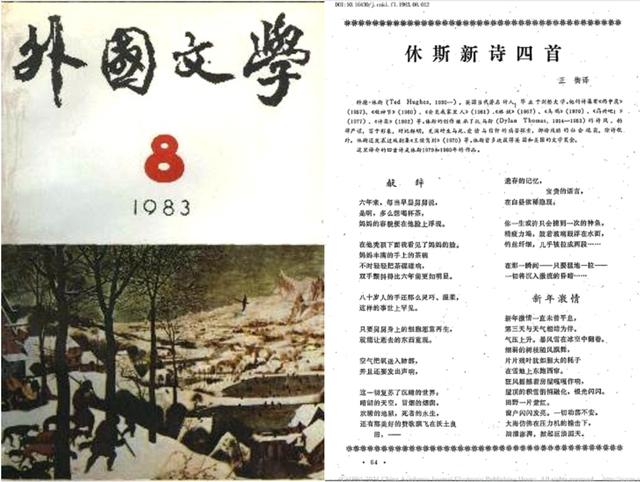

休斯的诗很晚才被介绍到中国。

1983年,《外国文学》杂志第八期刊登了剑桥大学正衡翻译的四首休斯诗《献辞》《新年激情》《三月,不寻常的早晨》《记忆》,这是休斯诗在国内的首次译介。不过,译出的是他的后期诗,并非代表作。

1987年3月,刘湛秋主编的《八十年代外国诗选》选入了袁可嘉先生译出的《乌鸦飞下来》;4月,《二十世纪英美舒情诗选》选译了五首《卡夫卡》《雪莲花》《神学》《水是怎样开始玩耍的》《叶》;四川文艺出版社《20世纪外国诗选》选入了王央乐译出的《思想的狐狸》和正衡译出的《三月,不寻常的早晨》。

1988年4月,吴笛编译的《野天鹅——20世纪外国抒情诗选100首》选译了休斯四首诗《栖息枝头的猫头鹰》《蓟》《风笛曲》《孩子般的恶作剧》;9月,王佐良先生主编的《英国诗选》选入了袁可嘉先生译出的八首,即《马群》《风》《栖息着的鹰》《她的丈夫》《鼠之舞》《蓟》《乌鸦的第一课》《乌鸦最后的据点》,这是此前流传最广的译本。这八首诗也是我个人读到的最早的休斯诗,当时留下了很深印象。

此后台湾地区诗人陈黎译出了休斯诗21首,其他译者如屠岸、韦白和白元宝等也有散译。

手上这册曾静译《雨中鹰及其他:1957-1994》是休斯诗在国内的首次全面译介,这当然是值得庆贺的。

06

同一首诗的译文比较

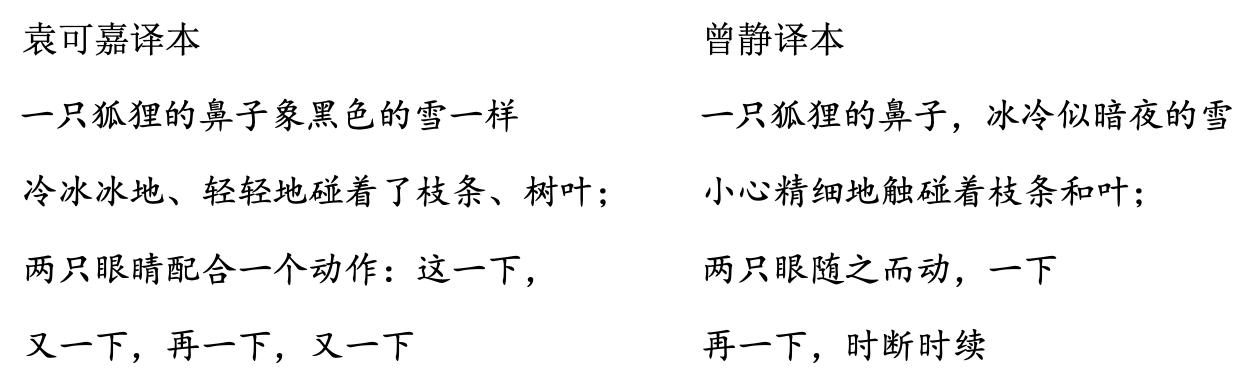

这里以休斯的代表作The Thought-Fox为例,对袁可嘉译文和曾静译文作简略的比对。本来还细读了Crow's Last Stand(《乌鸦的最后据点》)和horses(《马群》)这两首,限于篇幅,只得舍弃。

关于诗题,袁译和曾译都译作了《思想之狐》。全诗分为六节,为方便阅读,将原文和两个译文分段排列。

首节原文:

I imagine this midnight moment's forest:

Something else is alive

Beside the clock's loneliness

And this blank page where my fingers move.

点评:首节句型结构不复杂,也没有生僻字。相对来说,袁译对转折句的表达更清晰,音色还原更好。曾译将转折关系的“除了”翻成了平行关系的“伴随”,不妥;另外,将my fingers move翻成“我手指摩挲”也有偏离原文,不如“我手指移动”更准确。

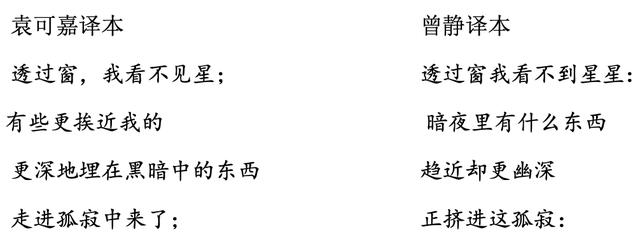

第二节原文:

Through the window I see no star:

Something more near

though deeper within darkness

Is entering the loneliness:

点评:首行袁译分成两段,效果更佳。第二行至第四行是一个整句,第二行的something连接了第三行末尾的within darkness,而more near though deeper是修饰something的。这一段袁译和曾译都稍嫌生硬,不够流畅。若果加以调整,或可如此译出:深藏在幽暗中/有什么东西越来越近/正走入这孤寂。

第三节原文:

Cold, delicately as the dark snow

A fox's nose touches twig, leaf;

Two eyes serve a movement, that now

And again now, and now, and now

点评:这一节首行中Dark snow曾译翻成“暗夜的雪”,比袁译翻成“黑色的雪”更精确些,不过,这个比喻是用来形容狐狸鼻子触碰枝条、树叶时动作的冷静和轻微,曾译将cold和delicately切断理解,不妥。后面两行中,a movement就是指一个动作,而连续出现四次的now,诵读上有连续叠加的效果,袁译以四个“一下”作还原,表现非常出色。在这方面,曾译的落差就比较大,“时断时续”出现了原诗没有的增饰改义。

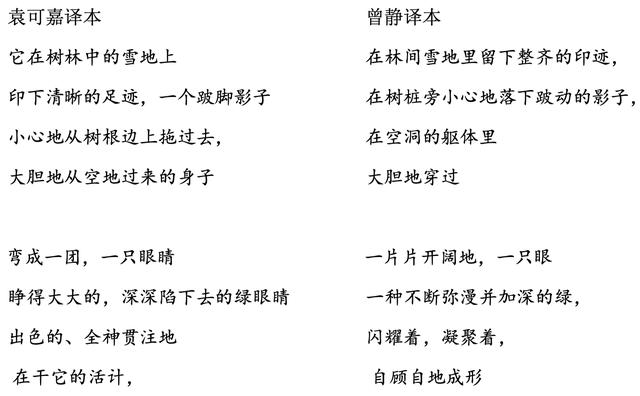

第四节和第五节原文:

Sets neat prints into the snow

Between trees, and warily a lame

Shadow lags by stump and in hollow

Of a body that is bold to come

Across clearings, an eye,

A widening deepening greenness,

Brilliantly, concentratedly,

Coming about its own business

点评:这两节有连缀的意义关系。第四节首行有一个隐藏的主语It,袁译有出现“它”,而曾译未出现;不过,neat这里是“整齐”之义,袁译理解为“清晰”,偏离了原文。Lag by是缓缓走过的意思,袁译翻成“拖过去”,曾译翻成“落下”,都不够准确。此外,第四节后两句和第五节是贯通的,此处写到了狐狸变形钻入诗人躯体中的幻觉,是全诗的诗眼部分,但袁译和曾译都没有很好传达出这一点。关键是bold to come across clearings是修饰前面的a body的。若加以调整,这两节或可如此译出:

它在林间雪地上留下

齐整的足印,一个跛脚影子

小心翼翼地走过树桩,

钻进了大胆穿过开阔地的某人

的身躯中,一只

瞪大的深邃的绿眼睛,

出色地、全神贯注地

开始了它自己的工作。

第六节原文:

Till, with a sudden sharp hot stink of fox,

It enters the dark hole of the head.

The window is starless still; the clock ticks,

The page is printed.

点评:最后一节,袁译和曾译都不错。不过,首行曾译的“狐狸热臭”感觉有点怪怪的;袁译的首行也可以更简练一些,可调整为“直到它突然发出一股腥热刺鼻的狐臊气味”。关于尾行,袁译多出了原文中没有出现的“写”这个动作,似可调整为“而纸面上出现了字迹”更妥当一些。

《思想之狐》是休斯动物诗的开启之作,如同柯勒律治午睡醒来后写成《忽必烈汗》一样,它也来自一个真实的梦。1993年,休斯在《燃烧着的狐狸》一文里,曾详细追述了这个梦。那是1953年的一个冬夜,彼时休斯还在剑桥大学读英语专业,正为应付每周一篇的随笔作业而苦恼不堪。大约深夜两点时,他上床睡觉后做了个梦。他梦到自己仍坐在书桌边,门打开了,一只烧着的狐狸从火炉里走进了房间。休斯的回忆如此清晰:

它的眼睛充满了使人惊异的强烈的痛苦。它越走越近,直到站在我身边。我现在看清楚了它的手像人的一样。它展开它的手掌,手掌和身体其他部分一样正在燃烧、流血。它把手掌摊平在我书桌上那张纸的空白部分。这个时候,它说道:‘别写了——你在毁灭我们。’当它抬起它的手掌时,我看到白纸上留下了一个血手印,就像一个看手相的标本。这个纸上的手印线条分明,掌纹清晰,湿湿的,闪着血光。

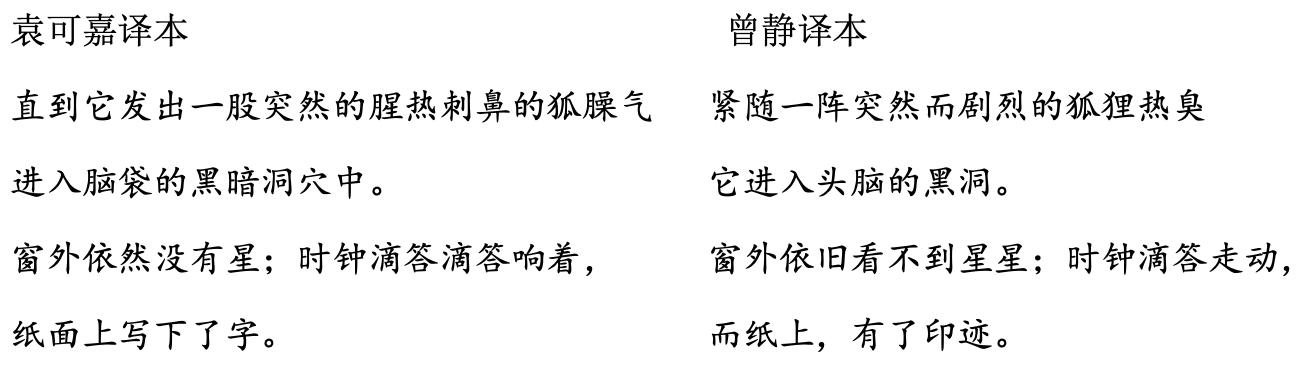

梦的记忆如此强烈,两年后,休斯据此写出了《思想之狐》。他在BBC《听与写》节目所作的讲座后来编成了《诗的锻造》一书,书中谈到了创作感受:

这是一只真实的狐狸。每当我读这首诗,我看到它在动,我看到它摊开它的爪子,我看到它的影子在不平整的雪面上移动。诗歌中的文字向我显示了这些,把它带得越来越近。

《诗的锻造》

在《思想之狐》之后,休斯屡屡以动物为书写主题,如《雨中鹰》《栖息枝头的鹰》《美洲虎》《第二眼看美洲虎》、《猪之视角》《狼嚎》《云雀》以及《鼠之歌》三首,鸟兽虫鱼等动物大量成为他笔下的诗材,数量很是惊人。1970年,休斯更以乌鸦为主人公写出了诗集《乌鸦》。他成为了继布莱克和劳伦斯之后英国诗坛最出色的动物诗诗人。

07

译者的对位法

梦,迷狂,恐惧,幻觉,这样的创作体验的确类似萨满的巫灵附体。休斯的一生中梦与诗创作的关系大矣!他在1970年某次访谈中谈及《乌鸦》诗集的写作,也提到很多诗都是自动显现,写作过程很迅速,如同“电击”一般。初听上去,这似乎与超现实主义的完全随机的“自动写作”类似,然而两者其实明显不同,因休斯的每次创作都有对梦境的深入体验与长久的酝酿反刍。

我在此前另一篇书评《美妙的上升——简评》中说过,文学译介类似一副语言装置的透镜,理解原文能力即镜体的透明度,而母语传达能力即镜面的凸面曲率,镜体越透明(不脱离原文意味),凸面曲率越小(不偏离原作者风格),则译作的还原度就越高。译者不但需要敏锐地理解原文,还须以出色的母语能力,去拟近、传达原作的语言风貌、幽微情绪与整体气氛。

要翻译好休斯这样富有萨满气质的诗人的诗作,跨越语言巴比塔的重重阻碍,尤其需要对诗人的思想背景、创作生成方式和语言特点作比较充分的了解。休斯的巫灵之诗,也在汉语语境中寻找与它对应的巫师——一位全身心沉浸其中的译者。

袁可嘉先生在八十年代的休斯译本当时之所以给予我强烈的印象,主要也是因为语言上的冲击力。由前面译文比较一节可知,他当时必是经过了长久往复的推敲。

在这部《雨中鹰及其他:诗选1957—1994》的“译后记”中,译者曾静自谦在翻译这本诗集之前,“对特德·休斯和他的诗歌了解得并不全面,更谈不上什么深刻的理解”,大概花了一年半的时间完成初译稿,然后用将近三个月时间做了校对和润色。我想,如果能有更充分的前期准备和更长时间的打磨、修改,这部译诗集的表现定会更加出色。

译文不是固化的存在,而是一个持续改善的动态过程。我期待着这部译集未来的修订。

注:本文部分内容参考了凌喆所著《特德·休斯诗学研究》。

撰文丨马铭谦

编辑丨张进,肖舒妍

校对丨张彦君

来源:新京报