作者简介

沃兴华,1955年生于上海,复旦大学文博系教授、博士生导师。工草书。著有《中国书法史》《敦煌书法研究》《金文书法》《碑版书法》《民间书法研究》《书法构成研究》《书法技法新论》《书法创作论》《书法临摹与创作分析》《形势衍》《书法问题》等三十余种。主编《中国书法全集•秦汉简牍帛书》、教育部书法教材、《金文大字典》(合编)等。

临摹的进境(中):从临摹到创作

怎样从习气到风格

以上讲了从临摹到创作的问题,我知道在座还有不少创作能力比较强的同学,也有苦恼,怎么写来写去老是在原地打转,水平一直徘徊不前,不知道怎么样才能进一步提高。我觉得这种苦恼的根子在于不明白创作分两种类型,确切地说是两个阶段。首先是在拓展与对照的临摹中,逐渐养成的风格面貌,这种风格只是建筑在别人基础上的一种调和,没有自己的理念和追求,因此一旦风格养成,就不知道怎么发荣滋长了,结果盲目重复,陷入程式化,写来写去都是一个样子,自己不满意,别人也腻味。我觉得要克服这种毛病,必须变盲目为自觉,在了解书法艺术的本质,了解书法艺术的过去、现状和发展趋势,了解自己的“性之所近”之后,选择一种方向,建立起明确的创作观念,只有这样,你的创作才会不断进步提高,真正形成自己的风格面貌。为了说明风格问题,我想引一段王元化先生的文章,他在《风格与作风》一文中说:风格是超越了模仿的幼稚阶段,摆脱了教条主义模式化的僵硬束缚,从而趋向成熟的标志。在西方文论中,风格和作风是两个截然不同的概念。歌德论风格,是把“自然的单纯模仿”—“作风”—“风格”作为不同等级的艺术品来看待的。认为在模仿与风格之间,有一个“作风”的过程存在。什么叫“作风”?黑格尔《美学》认为:“作风只是艺术家的个别的因而也是偶然的特点,这些特点并不是主题本身及其理想的表现所要求的。”这种作风一旦发展到极端,就只是听任艺术家个人的、单纯的、狭隘的、主观性的摆布,就这种意义来说,“艺术家有了作风,就是拣取了一种最坏的东西”。因为这种“掌握题材和表现题材的特殊方式经过翻覆沿袭,变成普泛化了,成为艺术家的第二天性了,就有这样一种危险:作风愈特殊,它就愈退化为一种没有灵魂的因而是枯燥的重复的矫揉造作,再见不出艺术家的心情和灵感了”。显然,这种带有贬义的“作风”与真正意义上的风格是朱紫各别、泾渭殊途的。这里所谓的“作风”近似我国书法、绘画、音乐表演中所谓的“习气”。这种习气是不适宜于表现审美客体的,也不是作者创作个性合理的自然流露,而是脱离了艺术的内在要求,作者在表现手法上所形成的某种癖性,往往由于习惯成自然,不管场合,不问需要不需要或适当不适当,总是顽强地在作品中冒出头来,成为令人生厌的赘疣。

在座的创作能力比较强的同学,自以为有了风格,其实按照王元化先生的观点,那只是一种“作风”,一种习气而已,怎么让习气演进为风格呢?我觉得必须建立起自己的创作观念,对于这个问题,宋明理学中关于格物致知的理论也可以给我们许多参考和启示。

二程的学生杨时,就是那位“程门立雪”的主人公,他与谢良佐一样,认为穷理不必“物物而穷”,但是提出的方法却不同。谢良佐主张“必穷其大者”,杨时则主张反身而求。他说:“致知在格物,号物之数至于万,则物盖有不可胜穷者,反身而诚,则举天下物在我矣。……反身求之,其则不远矣。”杨时的格物强调主观,把自己放进去,结果有两个。一方面是玄同彼我,通彻无间,如后来的理学家罗钦顺所说的格物应当包括心在内,心与物要融为一体,他说:“格物之格,正是通彻无间之意,盖工夫至到则通彻无间,物即我,我即物,浑然一致,虽合字亦不必用矣。”“所贵乎格物者,正要见得天人物我原是一理,故能尽其性。”

另一方面是“以心正物”。陆九渊与学生有这样一段对话。伯敏云:“如何格物?”先生云:“研究物理。”伯敏云:“天下万物不胜其察,如何尽研究得?”先生云:“万物皆备于我,只要明理。”陆九渊主张的理不是外在的事物规律,而是我的心,因为“我心便是宇宙”,“尽己性则尽物之性”,学习应当“收拾精神,自作主张”。如果不能在主体方面发明本心,确立选择和取舍的标准,徒然泛观,那就无法对纷然复杂、真伪相混、精粗并存的对象进行拣择,结果只能戕害本心。陈献章说:“为学当求诸心。”又说:“学者苟不但求之书而求诸吾心,察于动静有无之机,致养其在我者,而勿以闻见乱之,去耳目支离之用,全虚圆不测之神,一开卷尽得之矣。非得之书也,得自我者也。盖以我而观书,随处得益,以书博我,则释卷而茫然。”

在“物我一致”和“以心正物”的表述上最完美的是王阳明,他为学之初对朱熹的格物致知说深信不疑:“众人只说格物要依晦翁(朱熹),何曾把他的说去用。我着实曾用来。初年与钱友同论做圣贤,要格天下之物,如今安得这等大力量?因指亭前竹子,令去格看。钱子早夜去穷格竹子的道理,竭其心思,至于三日,便致劳神成疾。当初说他这是精力不足,某因自去穷格,早夜不得其理,到七日,亦以劳思致疾。遂相与叹:圣贤是做不得的,无他大力量去格物了!”后来他读了许多书,又觉得“探讨虽博,而未尝循序以致精,宜无所得”,于是又照朱熹所说的“循序致精”的读书之法,一本一本地去“格”,结果“思得渐渍洽浃,然物理吾心终若判而为二也。沉郁既久,旧疾复作,益委圣贤有分”。前后两次根据朱熹的说法去“格物”,都格出毛病,遇疾而止,开始对圣贤功夫心灰意冷。

失败的教训在王阳明心里留下了一个挥之不去的疑问:通过向外逐物以求其理的那套实践程序,果真能解决心与理“判若两截”的格局吗?若要实现心与理一,究竟应当在格物上做,还是应当在格心上做?设若向外穷理是唯一可行之道,那么即便格尽天下之物,然与自家身心又有何关联?如果与自家身心无关,如何能成圣人之道?(这就好比书法艺术强调创作,强调表现作者个人的思想感情,如果学习过程不在心上做功夫,临摹再多,结果还是古人的,是王羲之的,是颜真卿的,是苏黄米蔡的,与作者无关,与艺术无关,充其量小打小闹,作某种微调,也不过是古人的余脉而已。)

终于,在王阳明三十七岁时,龙场悟道,幡然觉醒,“乃知天下之物本无可格者,其格物之功只在身上做”,“始知圣人之道,吾性(心)自足”,于是从格物转变为格心,将格物与格心统一起来,提出了理不是外在的,是与心为一的,心即理,心外无物,心外无事,心外无理,从而在根本上扭转了程朱理学“即物穷理”的致思方法,建立起一套心学理论。其中关于成就圣人与知识积累的关系,王阳明在《五经臆说 · 戊辰》中用“得鱼而忘筌,醪尽而糟粕弃之”作比喻,指出儒学经典如“筌”,圣人之学如“鱼”。五经为“圣人之学具焉”,只是工具,圣人之学为吾人所欲得之“鱼”,才是目的。只要于道有悟,则五经“亦筌与糟粕也”。求学如果墨守成规,拘泥教本,便是“求鱼于筌”,终不可得矣。这个比喻的宗旨是:重要的不是五经文本写了些什么,而是五经的阅读者能否从中“得其道”,“得其心”。

根据这个道理,王阳明反对依从于他人之脚跟转的“记诵辞章之习”,特别强调自得之学,说“夫求以自得,而后可与之言学圣人之道”。他主张要“从心上说物”,格物的过程就是把本心之理通过实践赋予事物的过程,即“致吾心之良知于事事物物也”,最终达到“格者正也,正其不正以归于正也”。

从格物到格心的转变,标志着从客观到主观的转变,以前是我注六经,现在是六经注我,“万物皆备于我”,都是吾心的表象。这是一个重大变化,它虽然没有改变任何事物,但是改变了看事物的方式,因此也就改变了一切。

心物合一、以心正物的格物方法用到书法学习上,强调主观精神,用自己的书法理念去理解和阐释临摹对象,在不改变法帖本来面貌的同时去发现和表现自己,建立自己的风格面貌。历史上,在这方面做得最好的书法家是董其昌,他在学习上主观意识特别强烈,关注历代名家的书论,临摹历代名家的作品,目的都是为了阐述自己的书法理念,彰扬自己的书法风格。例如,他的书法不遗余力地追求书写之势,在他眼里,书法作品的好坏标准就是有势和无势:王羲之《兰亭序》的好就在于有势,其字皆笔势映带而生;他喜欢米芾书法,是因为作品中洋溢着笔势和体势;他不喜欢赵孟頫书法,也还是因为无势,“文敏之书病在无势”。势在董其昌心目中是最紧要的头等大事,因此他看历代书论、临名家法书,无不以此为出发点。

比如,他对米芾书论的解读就特别强调势。米芾说用笔要“无往不收,无垂不缩”。董其昌认为这是“八字真言,无等等咒”,但是在引用时特别加了一个前提“然须结字得势”,只有将点画放到结体之中,强调上下连绵的书写之势,这八个字才能成为“真言”。米芾有一段话非常有名,在《海岳名言》里,他说:“壮岁未能立家,人谓吾书集古字,盖取诸长处,总而成之。既老,始自成家。人见之,不知以为何祖也。”这段活讲了创作的两个阶段:第一个阶段很老实,王羲之、颜真卿、褚遂良……把自认为好的字拼凑在一起,人贬之为“集古字”;第二阶段,经过处理,融合百家,裁成一体,形成了个人面貌。米芾没有讲是用什么方法来完成这种转变的,董其昌在转述的时候,就添加了自己以为应有而没有的内容——“须得势”。《容台集》说:“襄阳少时不能自立家,专事摹帖,人谓之‘集古字’。已有规之者,曰:‘须得势乃佳。’正谓此。”这样的引述一而再,再而三。又说:“米元章书沉着痛快,直夺晋人之神。少壮未能立家,一一规模古帖,及钱穆父诃其刻画太甚,当以势为主,乃大悟,脱尽本家笔,自出机轴,如禅家悟后拆肉还母,拆骨还父,呵佛骂祖,面目非故。”又说:“余此书学右军《黄庭》《乐毅》而用其意,不必相似。米元章为‘集古字’,已为钱穆父所诃,云须得势,自此大进。余亦能背临法帖,以为非势所自生,故不为也。”他在引述的时候,一再强调是因为“得势”,才使米芾摆脱了对古人字形的刻画,自出机杼,走向成熟,并且强调自己的临摹原则也是“非势所自生,故不为也”。

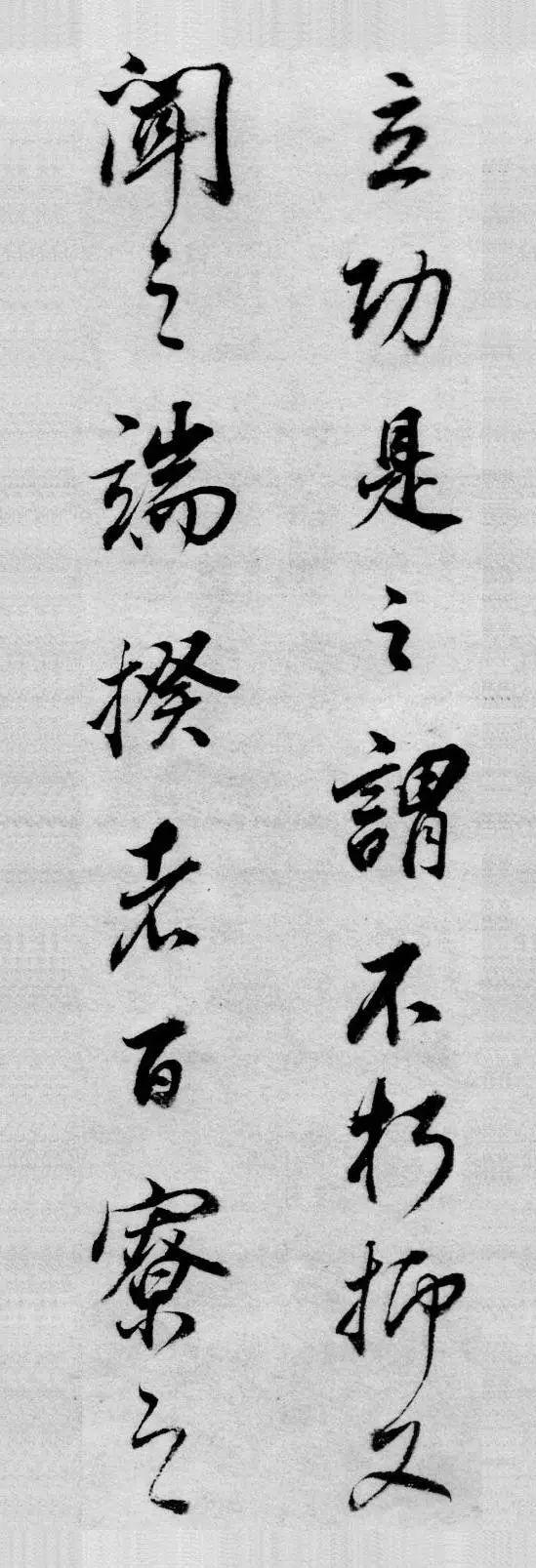

再如,他在临摹上也以自己所强调的势来表现各种名家法帖。右图是他临摹的王羲之《十七帖》和颜真卿《争座位帖》,两本帖都是刻本,笔势的映带关系很弱,甚至没有,但是他临的时候却特别强调,上面笔画的收笔是下面笔画的开始,下面笔画的起笔是上面笔画的继续,上下字即使分得很开,上一字末笔的出锋与下一字起笔的露锋都是遥相呼应,丝丝入扣的。这种临摹不拘泥一点一画的本来面目,只要精神默契,对象没有表现出来的东西,也可以替他表现出来。

左:董其昌临《争座位帖》

右:董其昌临《十七帖》

董其昌看历代书论,临摹名家法书,无不贯穿着自己的书法理念,特别强调势的表现,长此以往,形成了独特的创作理论和创作方法。在理论上,他提出了“劲利取势,虚和取韵”的观点,《画禅室随笔》说:“书法虽贵藏锋,然不得以模糊为藏锋,须有用笔如太阿剸截之意。盖以劲利取势,以虚和取韵,颜鲁公所谓如印印泥、如锥画沙是也。”所谓“劲利取势”,是米芾书风的特点,米芾论书强调“锋势备全”“锋势郁勃”,而董其昌的审美“以平淡天真为宗旨”,因此为纠正米芾笔势的张狂,他在强调“劲利取势”的基础上,又进一步补充了要“以虚和取韵”。

“虚和取韵”是强调书写之势的变化。《画禅室随笔》说:“作书须提得起,自为起,自为结,不可信笔。”信笔的毛病在于不顾起笔、行笔和收笔,直来直去,一味逞势。要克服这种毛病,必须加强用笔变化。董其昌说:“予学书三十年,悟得书法而不能实证者,在自起自倒,自收自束耳。过此关,即右军父子亦无奈何也。”“自起自倒”即提得起,按得下,用笔有提按起伏。“自收自束”即收笔是下一笔画的开始,起笔是上一笔画的继续,用笔要注意上下连贯。《画禅室随笔》还进一步指出:“转笔处、放笔处,精神气血易于放过,此正书家紧要关津,造物待是而完足也。但知出笔,不知转笔放笔,必不诣极。”用笔的提按、起讫、收放和接续都是笔势的“紧要关津”,犹如黄庭坚所说的是“禅家句中之眼”,不懂这个道理,写不出这些变化,点画就显得鲁莽直白,没有内涵没有韵味了。

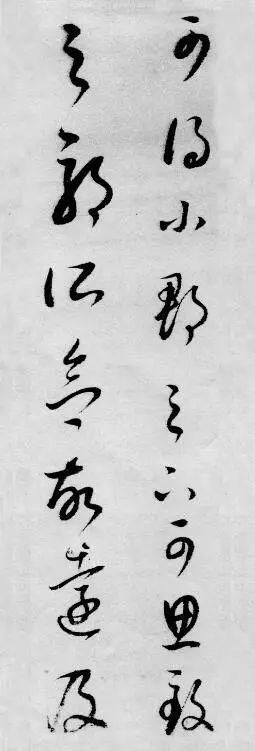

左:董其昌书“尚宛”

右:董其昌书“惟酒”

在创作上,董其昌的笔势细腻精妙,将“虚和取韵”的理论表现得非常出色,朱和羹在《临池心解》中说:“用笔到毫发细处,亦必用全力赴之。然细处用力最难,如度曲遇低调低字,要婉转清彻,仍须有棱角,不可含糊过去。如画人物衣衫之游丝纹,全见力量,笔笔贯以精神。”如上图,“尚宛”两字的笔势就有这样的力量和精神,“惟酒”的笔势变化也非常丰富,有粗有细,有转有折,尤其是两字连接的笔势与三点水偏旁的组合,流畅,舒展,悠扬,极富韵律,充分体现了古人在《草书势》和《隶书体》中所描绘的意象:“婉若银钩,漂若惊鸾”;“虫蛇纠缪,或往或还”;“和风吹林,偃草扇树;枝条顺气,转相比附”;“仰而望之,郁若霄雾朝升,游烟连云;俯而察之,漂若清风厉水,漪澜成文”。

综上所述,董其昌从古人的书论和法书中抽绎出势的理念,通过自己的理解,把它放大,然后又反馈给古人的书论和法书,这种临摹方法用当今流行的诠释学来说,叫做“视界融合”,意思是:文本的思想意义是向所有人敞开的,每一位读者都可以从中获取与自己心性相应的了解,而文本本身不会说话,我们只有通过入乎其中的体验,才能与文本的思想相贯通,才能让它呈现出本身的意义。这种临摹的结果,一方面玄同彼我,通彻无间,对象是我,我是对象,古人的书论和法书可以说是董其昌的,董其昌的理论和创作也可以说是古人的。另一方面,“以心正物”,“正其不正以归于正也”,根据法帖的特征去发现自己的情感,然后再根据自己的情感去拓展法帖的形式,让笔势的表现更加丰富细腻,更加完美,正如刘勰《文心雕龙》所说的:“登山则情满于山,观海则意溢于海。我才之多少,将与风云而并驱矣。”结果,董其昌的书势表现无论在理论上还是实践上都超越前人,达到了前所未有的高度。

董其昌不仅书法如此,绘画也是如此。他发展了传统文人画,为了将自己的观念和创作通过传统的形式宣扬出来,正如在书法上借助米芾,他在绘画上借助了五代的董源。我们现在所看到的董源作品,原来都没有名款,不知道谁画的,董其昌为了建构文人画的历史,表示自己画风的渊源所自,根据《宣和画谱》的目录记载,指认它们为董源的作品。如果说在书法上,他从米芾的书论和作品中,看到了应有而没有的东西,作了自己的发挥,那么在绘画上,他是看到了历史上应有而没有的东西,作了自己的填补。因此,伊吉男先生在《中国绘画史中的‘董源’概念的历史生成与重构》一文中认为:“董其昌在他自己绘画中建构了‘南宗’绘画史的主线,并把董源放在这个语境中。”“实际上,当今天的艺术史家努力去寻找艺术史的主线时,就会发现主线是被后来的历史建构起来的。与其讨论董源是怎样影响了后来文人画的历史的,不如来讨论后代的文人是如何建构或重构五代的董源的。被称作董源的传世作品的这些古画是否真是董源本人的真笔已不重要了……但是它们与晚明时期董其昌及其同时期文人的文本意义的‘董源’概念相重合。”董其昌的这种做法是把“以心正物”用到了极致,它让我想起苏东坡的话,他在《上神宗皇帝书》中说:“大抵事若可行,不必皆有故事。”事若可行,理若能顺,故事是可以根据事和理来编排的,苏东坡在科举考试时,为了说明尧舜时代的仁政,专门编造了“三宥”的故事,那次考试的主持者是欧阳修,事后询问他典出何处?苏东坡说:“想当然耳。”欧阳修听后很惊叹,说苏东坡今后在文坛上不得了。看来欧阳修也是一路的。艺术是相通的,从来有大成就者必然有与天地精神相往来的气魄,有万物皆备于我的气概,书法学习从进入到创作阶段,就应当学习和培养这种气概和气魄,没有这种气概和气魄,不可能产生独特的风格和伟大的作品。

(未完待续……)

当当网

京东

《从创作到临摹》(修订本)

沃兴华 著

上海古籍出版社2020年5月

定价:58.00元

上海古籍出版社

传播千年文明 奉献传世好书