典型杀人犯面相(罪犯面相特征)

这段时间,从北大学生吴谢宇涉嫌杀母被抓、南京研究生杀害女友庭审,到持续不断的斯里兰卡恐怖爆炸案,这些被热议的犯罪类型虽不同,却都令人恐惧、愤怒。而网上“面相学”也跑出来评判哪种人是潜在罪犯,去评说案子里嫌疑人的面相。

“这面相一看就是坏人!”

“看这面相就是要犯罪的人!”

他们认为,吴谢宇“高低眉”、“左右脸不对称”,是典型的犯罪脸。“这个面相看了就让人不舒服,刑克很严重,要不是学霸估计早犯罪了。”

显而易见,在今天面相学是不受欢迎的、是落后的,实际上极少有人会像这些所谓看相者那样公开宣称面相决定论、影响论。然而,我们往往还是会习惯性地结合犯罪嫌疑人的特征来看待犯罪行为。假如一位年轻医生在她自己家中被人残忍杀害,警方很快抓获了犯罪嫌疑人,我们可能会第一时间在网上输入他的姓名,看看他究竟长什么模样,甚至细究有什么特征。这种思维过程几乎是下意识进行的。

我们在骨子里通常都有面相论情结。差别在于,有人认为面相由生物基因决定,有人认为由后天的情绪、环境影响。通过识别面部特征,好像就能预防身边潜在的犯罪危险。然而无数的司法实证研究说明,罪犯就是身边的普通人,反之任何人都可能成为罪犯,这是一个残酷的事实。而这说明面相论并无根据。犯罪行为背后有着更复杂的内外部因素。

现代司法审判如果不能彻底摆脱面相论,正义就难以实现。个人如果不能彻底摆脱面相论,任何评说都会闹笑话。

《公正何以难行:阻碍正义的心理之源》,作者:(美)亚当·本福拉多,译者:刘静坤,版本:麦读文化|中国民主法制出版社2019年3月。

我们本能地对罪犯面相感兴趣

“他看起来就像个强奸犯”

罪犯记录照片,1884-1889年,新西兰警察博物馆收藏。

知人知面不知心。你能观面知心,发现人内心的罪恶吗?上图所列的几个人中,你能确定哪个是强奸8岁幼女的凶手?哪个是翻墙入室的惯偷?哪个又是杀羊的罪犯?

从面相看,我们通常会观察某人是否长着吊梢眉毛、鹰钩鼻子或招风耳。我们也会观察他的嘴角:究竟是紧咬牙关还是镇定自若?究竟是惊恐万状还是布满怒容?我们还会观察,他的双手是否是一双恋童癖者的手?

这几乎是我们本能的反应。人的面部照片似乎有着某种魔力,总是吸引我们一而再、再而三地反复进行观察。这些面部照片好像能够帮助我们分析犯罪的迹象和原因。每当不幸发生,我们都会试图寻找“预言者”帮助我们远离危险。我们也会探寻危害的来源:我们希望弄清楚,究竟是什么因素导致某个人纵火焚烧住宅、枪击他人或者性侵儿童?

让我们回过头再来看看那4幅新西兰人的照片。最左边的人是强奸犯弗兰克·马斯特斯。其他人都只犯有普通的财产犯罪。马斯特斯是一名性犯罪累犯,在1885-1888年间曾4次因有伤风化而被定罪,主要是当着年轻女孩的面裸露私处。

单列出来的弗兰克·马斯特斯照片。

尽管当年受马斯特斯罪行影响的人们,包括被害人及其父母、陪审员、法官和威灵顿社区的公众,早已离开人世,但是,马斯特斯强奸儿童一事仍然困扰着我们。究竟是什么原因导致马斯特斯犯罪?他究竟怎么了?我们都非常渴求事实真相。

即使时光倒流到1899年12月,我们找到当时办案的皇家检察官,也无法了解马斯特斯实施犯罪行为时心里究竟是怎样想的。他的真实动机,他的预谋过程,他的犯罪冲动,始终是未解之谜,隐藏在他那浓眉大眼、光亮额头的脸庞之下。

在该案庭审过程中,马斯特斯辩称他所犯的恶劣罪行是身不由己,不过,法官和陪审团所看到的证据确实令人费解。在他因第4次风化犯罪接受审判时,马斯特斯声称: “我在实施犯罪行为时完全不能控制自己,直到被警察逮捕才搞清楚究竟发生了什么。”根据辩护律师的建议,法庭决定对马斯特斯的精神状态进行医学鉴定。然而,医师约翰逊博士经鉴定认为:“马斯特斯具有完全责任能力,只是有这样的恶习而已。”

鉴于此,尽管马斯特斯请求法庭采取措施防止他继续实施此类行为,但是他很快就被释放出狱,不久之后他又重蹈覆辙,强奸了一名儿童。根据当时的媒体报道,在该案审理过程中,马斯特斯声泪俱下地做了长达25分钟的陈述,陈述的内容令人震惊又让人费解。他当时说:“我完全控制不了自己,我一定是个疯子,一个彻头彻尾的疯子。”

此种情况下,人们很容易诉诸那些据称能够发现内心世界的工具、方法和经验法则,希望由此了解人类行为的真实动机,获得有罪证据或者发现罪恶的心灵。当然,我们并不总是需要通过精密的仪器来发现罪恶。实际上,在绝大多数历史时期,我们都只能依赖自己的双眼。我们对罪犯的脸、姿势和行为都有某种直觉。

同时,我们每天都在运用这种直觉,如决定是否改变原来的计划,如何应对拦路者以及如何穿过马路抄近路回家,等等。当你观察照片中的4个新西兰罪犯时,这些潜意识、直觉正在左右着你的判断。我们已经习惯于以貌取人,尽管我们难以说明个中缘由,也难以解释为何人的面貌与犯罪存在关联。我们通常说,“他看起来就像个强奸犯”,好像这一论断不言自明。

面相学的诞生与失败

罪犯是否具有不同的生物学特征?

自古以来人们就认为,可以通过面貌特征判断人的性格,但直到19世纪面相学问世,人们才开始利用该理论研究犯罪问题。在那个时代,面相学的问世具有革命性的意义,人们得以解开面相之谜,并对过去的事情作出合理的解释。人们开始认识到,世界具有内在的属性和规律,可以有效利用先进科技更好地改造社会。

如果雀类的喙的弧度能够反映出其对某种食物的偏好,人类鼻子的形状为什么就不能反映出他的内在动机呢?如果我们设计出一种机器能够准确比较鼻子的形状,为什么就不能据此研究罪犯的分类识别机制呢?一旦有了这种机制,我们就可能真正有效地消除犯罪。

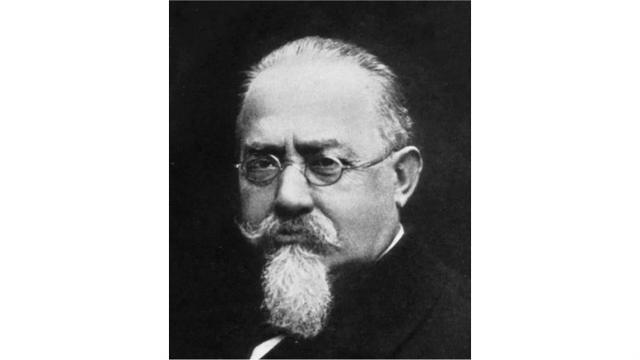

一位学者对此产生了极大的热情,他就是都灵大学教授龙勃罗梭,他曾经担任佩萨罗精神病院的院长。龙勃罗梭及其追随者们认为,通过科学的方法,能够发现犯罪行为的原因。他们格外关注的是,罪犯是否与普通人具有不同的生物学特征。

龙勃罗梭(Cesare Lombroso,1836年—1909年),意大利犯罪学家、精神病学家,刑事人类学派的创始人,重视对犯罪人的病理解剖的研究,尤其关注犯罪人的头盖骨和面相。《犯罪人论》是龙勃罗梭的代表作。

龙勃罗梭的灵感主要来自对于一个臭名昭著的罪犯的尸体解剖过程,他惊奇地发现,这个罪犯的头部解剖特征非常类似于“野蛮人”或者“猿人”。“一看到那个头骨,仿佛突然在旷野中亮起一道闪电,我突然发现了罪犯的本性,这个罪犯存在明显的返祖特征,显露出原始人类和低等动物的凶残本性。”在尸体解剖台上,他“发现”了犯罪问题泛滥的根源。

这些罪犯有的看起来拥有“与生俱来的为非作歹的心性”,有的丧心病狂“灭绝人性”,有的没有羞耻之心,有的无所事事以至于醉心诈骗和盗窃。总而言之,这些人的心智和身体都异于常人。他们都是“天生犯罪人”,他们的行为更加类似动物的本能行为。为有效识别这些天生容易实施越轨行为的“退化者”,我们只要锁定他们的身体异常特征,即龙勃罗梭所说的“罪犯标记”,这些标记能够反映出罪犯退化到更加低端的动物状态。

实际上,这并不是什么新想法,早在数百年前,就已有人关注人和动物之间的关联

(参见下图)

,只不过龙勃罗梭对此进行了更为严谨和深入的研究。龙勃罗梭和他的追随者们仔细筛选和测量罪犯身体的独特特征和比例关系,包括文身乃至头骨形状等,从而准确测定罪犯的退化体征。

17世纪的木版画。

你也可以找一面镜子,像龙勃罗梭那样试着观察自己的体貌特征。看看自己是否长着尖尖的脑袋?宽阔的下巴?病态的胡须?低垂的眉毛?要知道,这些都是罪犯的典型面部特征。

伴随着一系列新技术的出现,龙勃罗梭的方法得到了极大的发展完善。例如,可以使用仪器测量人的头骨容量和形状,血压,触觉、嗅觉和视觉,对疼痛和温度的敏感度,吸烟的方式,以及其他诸如此类的因素。

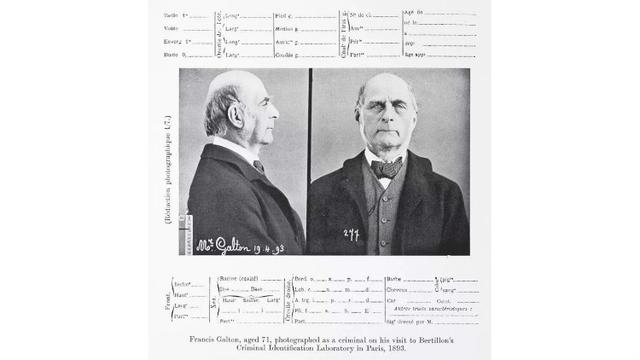

查尔斯·达尔文的表弟——英国发明家弗朗西斯·高尔顿,发明了一种面部照片整理方法,即对在案的罪犯拍摄面部照片,并将这些照片整合为一张罪犯原型照片。如果有人询问: “旅店小偷长什么模样?”高尔顿就会拍摄6个在案的旅店小偷的照片,并据此形成一个罪犯原型。相应地,在那些天生的盗窃犯实施盗窃行为之前,人们就可以发现他并将其绳之以法。

弗朗西斯·高尔顿(Francis Galton,1822年2月16日-1911年1月17日),英国科学家,着重研究个别差异,从遗传的角度研究个别差异形成的原因。他将个体数据制成“ 人体测量学卡片”,并且使用表格来反映身高、体重、容貌以及其他特征。

但是事与愿违。高尔顿和龙勃罗梭等人的努力最终成为虚妄的空想。更加糟糕的是,他们不切实际的理论迎合了种族主义者的意识形态,并被用作优生运动的理论基础,后者试图通过限制生育来消除退化现象。

许多进步只不过是幻象而已

很遗憾,我们的骨子里仍然是面相论者

如同将士们推开了达绍集中营的大门,看起来我们早已摆脱了面相学那段历史的影响。我们嘲笑那些仍然相信通过体貌特征推断人的本性的人们。时至今日,如果有人依旧信奉这种观点,就像西尔维斯特·史泰龙的母亲声称“杰克就是一名杰出的兰波主义者”,就难免沦为剧场里的笑料。

但是,我们所取得的许多进步只不过是幻象而已。尽管目前已经没有人公开宣扬面相学理论,但我们骨子里仍然是面相论者,潜意识中仍然根据肤色、嘴唇厚度或者不对称的耳朵等体貌特征评判他人。由于这些评判标准十分隐蔽,难以发现,因而在实践中具有更大的危害。

龙勃罗梭和高尔顿等人试图提出一套客观的、可以证伪的分类系统,因此,他们主动把自己的主张公之于众接受审查、测试和评判。相比之下,我们的判断却是主观和秘而不宣的,极少得到审查评判。

在今天,面相的影响范围仍然颇广,除了被用来判断罪犯,也被用来识别男女婚姻。图片来自bing.cn搜索结果局部。

我们在分析罪犯为何犯罪时,仍然依赖带有误导性的“面部照片”式犯罪理念:我们会关注抽象片面的罪犯概念,而不考虑复杂的社会环境。通常情况下,我们都倾向于认为,人的行为是自由选择的产物,而人的自由选择取决于一系列稳定的性格特征、个人偏好和信念。

当我们听闻某些恐怖的谋杀案件时,就会立即在脑海中浮现出罪犯的“面部照片”:这一定是一个罪恶的人,他一定为了满足自己的欲望而无视至关重要的社会准则。我们往往不会注意其他因素的潜在影响,如其是否从小受到不良影响或者面临帮派内部的压力,除非这些因素已经显而易见

(如有人拿枪抵着他的头强迫其犯罪)

。一般情况下,我们都会坚持自己对罪犯画像

(mug shot)

的偏见,并且认为人的行为方式在任何情况下都是稳定不变的。

这种观念有时是正确的,但却并非总是如此,即使他人的行为确实符合我们的预期,在很大程度上也不过是巧合而已。我们用罪犯画像方法来解释各种悲剧性的犯罪,这种做法是不合适的,也是不公正的。

一旦将罪犯们刻画为自主的、理性的,且一心追求贪婪、奢侈和可憎的欲望的群体,我们就将忽视社会生活中各种复杂因素以及人的思维变化的影响;实际上这些影响因素往往是我们难以控制的。可以说,我们的关注重点从根本上出现了偏差。

反社会行为是复杂的

何时不再以娱乐心态观看罪犯面部照片?

电视和电影等媒体经常将精神病患者刻画为疯狂的恶魔

(如万圣节恐怖片中的迈克尔·梅耶)

,或者是醉心于制造恐怖事件的超级理性的罪犯

(如汉尼拔·莱克特

)

。但是,科学研究对他们的行为作出了完全不同的解释:他们的大脑存在功能紊乱,无法像正常人那样控制自己的行为。而我们却不愿接受这种生物学解释,因为这将使我们难以为严惩罪犯的措施提供正当依据。

电影《沉默的羔羊》(The Silence of the Lambs 1991)中的高智商罪犯汉尼拔·莱克特。

尽管如此,我们必须要正视科学证据显示的事实。只要认真分析大脑功能紊乱的致因,包括不受患者控制的遗传因素和发展性因素,我们就会发现,对被告人进行画像归类的做法简单轻率,并不可取。

尽管反社会行为非常复杂,但是我们仍然能够发现大脑特定区域与此类行为的关联。例如,一般认为,扁桃核区域在控制攻击行为方面扮演着重要的角色。神经科学家还发现,在大脑区域中,扁桃核是促使人们理解他人的信念、意图、期望和情绪的关键性区域。扁桃核区域帮助我们感知他人的震惊、恐惧和痛苦等情绪,并促使我们不要伤害他人;一旦该区域功能紊乱,患者就很可能会实施暴力行为。

不过同时,我们总是认为,残暴的犯罪通常是由那些完全异于常人的残暴的人所实施的,但实际情况并非如此。实证研究的结论可能令人难以接受,那就是:我们每个人都可能为害社会,甚至成为罪犯。但是,我们的自尊所面临的威胁可能更加令人难堪。认同科学,就意味着直面伪善。

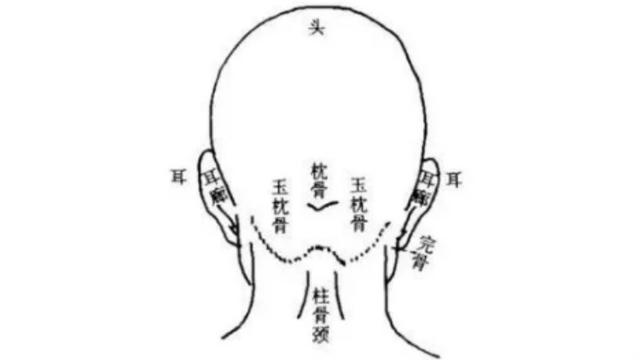

在古代中国,人们认为一个人的反骨意味着他叛逆、精神异端、不忠不义。所谓“反骨”指枕骨,又名后山骨。

如果环境因素对犯罪有如此重要的影响,我们就不能再宣称自己只是旁观者。当我们选择任由我们邻居的草坪枯萎或者削减妇女和婴幼儿培育计划,当我们疏于为城市中的年轻人提供机会使他们只能加入黑帮,我们都与最终发生的犯罪行为脱不了干系。

如果能够改变对罪犯简单画像的做法,最重要的益处就是消除横亘在我们和他们之间的鸿沟。这个过程注定举步维艰,但唯有如此才能构建一个公正的司法制度。

当我们认识到,如果某人体内有不良基因或者头部曾遭受损伤,他实施犯罪的可能性将会显著增加,我们就更能够谅解他们所做的错事,更能够宽恕他们,更愿意帮助他们,而不是对他们造成伤害。当我们认识到,我们身处的环境可能导致每个人实施可怕的犯罪行为,我们就有理由去努力改变这些环境,确保没有人会误入歧途。

如果不再对罪犯进行简单画像,我们将不再以娱乐心态或基于好奇而观看罪犯的面部照片。我们将以平常心看待这些照片:为了实现这一目标,我们还有很长的路要走。

作者: (美)亚当·本福拉多

整合:罗东

编辑:西西,风小杨

校对:翟永军