台州风水与官员命运

复旦大学历史学系博士研究生 吴世平

《中国精英与政治变迁:20世纪初的浙江》台州风水与官员命运,[美]萧邦奇著,徐立望、杨涛羽译,李齐校,江苏人民出版社2021年9月版,338页,72.00元

鲁迅在《阿Q正传》中讲述了一段“未庄人经历辛亥革命”的故事。在这些乡下人的眼中,革命似乎并未给日常生活带来太多变化,倒是有“几个不好的革命党夹在里面捣乱,第二天便动手剪辫子”,给乡民造成了一些困扰。此时,乡村社会的平静与人们的不安定感交织,革命中的“不变”与“变”同时被呈现在读者的面前。倘若我们转移视角,将目光投向《浙江辛亥革命回忆录》,便会发现一段由光复会活动、新军起义、江浙联军进攻南京等故事串联而成的“浙江光复叙事”,该叙事强调革命党在上海、杭州、宁波等中心城市的活动,以此作为浙江辛亥革命叙事之主干。然而,当“光复叙事”遭逢鲁迅的笔锋时,革命中“不变”的一面渐渐引起人们的关注。问题在于,我们该如何看待革命中的“变”与“不变”?革命之“涟漪”所及,其囿限当在何处?会产生怎样的“回响”?带来怎样的变化?

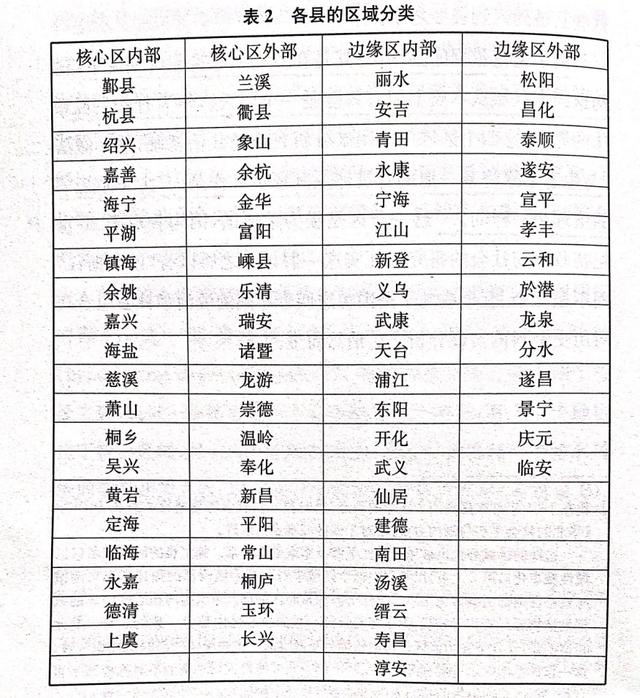

近期,美国历史学家萧邦奇(R. Keith Schoppa)的著作《中国精英与政治变迁:20世纪初的浙江》中译本出版。这部著作的英文版初版于1982年,系萧邦奇的处女作,从空间的维度探讨了浙江辛亥革命的形成与影响问题。在书中,作者以人口密度、邮政发展程度和金融机构的发达程度作为量化指标来划分“社会生态区”(social ecological zones),将浙江划分为“核心区内部”(inner-core)、“核心区外部”(outer-core)、“边缘区内部”(inner-periphery)和“边缘区外部”(outer-periphery)四个部分。

“四个浙江”

作者以此为基础,对辛亥革命前后二十余年间地方精英与政治变迁的情况进行了详细的分析,充分展现了不同区域在革命发动条件、革命进程、精英所扮演的角色、革命所带来的政治变迁等方面的相异之处。其中,主要讨论的问题有:传统精英与新式精英权势的此消彼长情况;精英在省际以及省内各地区的流动情况;商人群体的势力递变;教育会、农会、商会等法团的发展情形;学堂教育与地方精英专业化现象;行政机构、地方自治机构的主导权问题;以及民族主义情绪的萌发情况。

一

萧邦奇首先讨论“核心区内部”精英的事业和政治结构。作者指出,在“核心区内部”,宗族为精英提供了适应现代化的资源,大宗族中的传统精英在获取了大量的文化资本和社会资本、取得较高级的功名乃至新式学堂文凭、洋文凭后,逐渐开始向更高层次的中心城市流动,一些相对较弱的、取得较低级功名的宗族成员逐步开始管理地方事务。另外,出身低微的商人群体崛起,在建立商会、发展轻工业以及举办荒政等方面发挥愈加重要的作用。与此同时,军事、法政、师范、警察等专门化学堂的兴起培养出了一批专业化的地方精英,台州风水与官员命运他们在新政、地方自治方面作用显著,官员亦乐于将新政事务委托给精英处理。相比之下,“核心区外部”的发展略显滞后,精英的社会政治资本亦略逊于前者。故而辛亥革命后,精英多选择留在故乡参与地方事务。即便如此,该地区官员反而扮演着比较重要的角色,民间团体的发展滞后于“核心区内部”,精英受民族主义感召而参与国家事务的情况较少。

作者认为,虽然“核心区”与“边缘区”之间差距甚大,但“边缘区内部”与“核心区外部”之间却存在一些相似之处。在“边缘区内部”,官员及强势宗族的精英们形成寡头集团把控着地方政治,民间团体的力量微乎其微。同时,精英们忙于应付土匪、解决财政困境,其目力所及,多为地方事务而非国家层面的事件。而更为困窘的“边缘区外部”的精英们汲汲于应对贫穷所带来的动荡和苦难,其主要目标是生存、稳定而非发展,直到1920年代,权力依旧掌握在持有功名的传统精英手上。

在介绍了各区域的特征后,作者以此为基础分析浙江辛亥革命前后的政治、社会变迁情况。“核心区内部”的革命由具有名望的士绅和留学生发动,其中强有力的士绅早在1905年前后,就因新政、浙路风潮等事件而组织起来、参与到地方政治中,留日学生亦参与到立宪和革命组织中,这些组织为新军起义后地方政权的建设做好了准备。辛亥革命后,“核心区内部”的精英权力进一步扩大,商人地位进一步提高。但是,另外三个地区的精英力量有限,省城爆发革命后,政权落入巡防营、团练乃至盗匪手中。为稳定秩序,这些地区精英们组织了团练,此举强化了寡头政治。因种种结构性的因素,“核心区内部”的变革浪潮直至十余年后才出现于这些地区。

另外,作者还考察了民国初年浙江省议会中的精英结构和政治参与模式。辛亥革命后,下层精英逐渐跻身于省议会,商人、记者、律师、军人开始依托省议会而活跃于地方政坛。此时,虽然传统的人际网络依然在省城政局中发挥影响,但以地缘关系为根基的派系逐渐登上历史舞台。作者认为,民国初年的“核心区”曾涌现出浙西、宁绍、温州、台州四股力量。在此过程中,来自于“核心区内部”之外地区(金衢严温处)的议员与“核心区内部”(杭嘉湖宁绍)的议员彼此颉颃,争夺省政主导权。最终来自“边缘区”的精英所组建的“金衢严处同乡会”与国民党右翼、军队领袖、大商人合流,成为反对工人运动的重要力量。对于这一现象,作者将之归结为“边缘区”精英“已经习惯于官僚在处理精英事务方面的权力(威权),习惯于警察与军队在维持地方秩序上发挥更多的作用”(283页)。

总结而论,萧邦奇的研究揭示了浙江地方政治的差异化变迁问题,为读者展示了一幅革命之影响如“涟漪”般扩散的图景。因“核心区”和“边缘区”之间存在着经济发展水平、社会组织基础的差异,前者在辛亥革命前便为地方政局的调整做好了充分准备,革命最终促进了精英组织的发展、商人的崛起,并激发了民族国家情绪和省份认同。而经济基础薄弱的“边缘区”的变革基本上是被带动的而非自发的,革命后引起的震荡所产生的治安需求反而使原有的寡头集团更为强大。不同区域之间的差异使得各地区的政治团体拥有相异的政治诉求,最终分道扬镳,成为支持国民革命左翼和右翼的两股不同势力。

二

《中国精英与政治变迁》一书初版距今业已过去近四十年。在这四十年中,无论是北美的中国学界还是中国的近代史学界皆取得颇多研究进展,研究风格亦变化巨大,彼时盛行的社会科学模式经过“人类学转向”“公共领域讨论”等多次反思检讨,不再流行于学界。故而,立足于当下的研究风格、史料情况以及所取得的研究成果来评价这本著作并不合适。评述这本著作的学术意义,需将其置于1980年代前北美中国学界的主要议题、资料利用情况和理论关切中加以审视。

正如前文所述,萧邦奇的研究是基于划分“四个浙江”的基础之上的,这种划分方式突破了将“省”“府”等行政区划作为研究视点的做法,与浙江人文传统中“浙东”“浙西”的二分法亦有所不同。通读全书可以发现,这是一本具有明显结构功能主义色彩的著作,在建立模型、选择变量方面下了不少功夫。不过,萧邦奇处理地方史的方法并非独有,其方法论彰显了1960年代中叶以迄1980年代中叶北美中国学界的研究风格。1964年3月,第十六届美国亚洲研究协会年会在华盛顿召开,芮玛丽(Mary Clabaugh Wright)、施坚雅(G. William Skinner)、弗里德曼(Maurice Freedman)三位学者论及社会科学和中国研究之关系,芮玛丽认为社会科学理论有助于将历史经验类型化,丰富对于历史的认识,但是在抽象、概括的过程中存在相当的风险。这次讨论引起了历史学者对于汲引社会科学理论的思考。1970年代,施坚雅的理论模型给地方史研究者以启发,他在《城市与地方体系层级》一文中指出,中国的地方体系存在两个层级,“一个是因帝国官僚政治为实施地方行政而建立,并以调整的;另一个起初是因经济活动的需要而成形的”,提醒人们注意行政区划之外的经济层级,另外还提示人们关注各地区“核心”和“边缘”的区别。由此我们可以发现,萧邦奇的研究发展了施坚雅的理论,他认为施坚雅对“浙江省的区分太过模糊,因而不能反映多样的精英机构种类”,故而将长江中下游的“核心”与“边缘”进一步划分,构建了“四个浙江”的划分法,更有利于彰显区域的差异性。

另外,彼时的北美中国学界聚焦于中国近代化动因的问题。根据刘广京的归纳,对该问题的探讨可分为强调西方影响的“西潮冲击论”、强调中国内在因素阻碍的“传统障碍论”、重视中国传统中推动革新的因素的“内在动力论”,不过这些代表性研究主要侧重于制度和思想方面的促进和阻碍作用,对社会结构性问题涉及较少(刘广京:《三十年来美国研究中国近代史的趋势》,《近代史研究》1983年第1期)。自1960年代后期起,学者逐渐将视角转向中国社会的内在结构,魏斐德在《大门口的陌生人》一书中强调中国“两个进程”(内部的和世界的)的汇合,开始重视对社会问题的考察,关注地方官、士绅、秘密社会、团练、宗族在局势变迁中扮演的角色,以此审视鸦片战争以至太平天国时期的华南地区。孔飞力讨论太平天国以降地方社会的军事化时,提醒人们“近代”的降临意味着政权的组织模式发生了根本的变化。受其影响,1970年代出版了一系列有关近代中国的地方史研究,如路康乐(Edward J. M. Rhoads)所撰之《中国共和革命:以广东为例(1895-1913)》、周锡瑞所撰之《改良与革命:辛亥革命在两湖》,以及鲍德威(David D. Buck)所撰之《中国的城市变迁:1890-1949年山东济南的政治与发展》。

从这一点来看,萧邦奇的研究亦侧重于从社会结构视角分析辛亥革命前后的变化,较此前学者的研究多有推进。周锡瑞将辛亥革命解释为城市改良派为稳定社会秩序而响应民众的行为,革命后为了继续维持秩序,这些精英逐渐与袁世凯合流,与民众渐行渐远。此外,在1968年出版的美国辛亥革命学术会议论文集《中国革命:第一阶段,1900-1913》(China in revolution: the first phase, 1900-1913)中,芮玛丽曾与市古宙三围绕革命前后地方精英的权势变化有过一些争论,市古认为地方精英具有守旧的一面,革命是他们为稳定秩序的妥协,革命后借机攫取、扩大自身权力。而芮玛丽认为地方的革命者确实引发了革命,引起地方政治和社会的变革,不过他们所发起的革命通常缺乏领导者,故而产生了权力被守旧派攫取的幻象。总的来看,他们的分析注意到了地方精英在辛亥前后的参与革命的动机、行为和程度问题,但总体分析较为平面,多是从“趋新”“守旧”的标签出发分析地方精英的,大多未关注经济、社会结构等方面的问题给地方精英带来的影响。

相较之下,萧邦奇的研究揭示了辛亥革命前后地方精英的权势变动,其贡献在于看到了不同区域之间的经济和社会结构的差异,进而勾勒出地方精英活动、地方政局变迁的差别。“核心区内部”的精英业已为革命后的政权建设做好了准备,政局向有利于共和、地方自治的方向发展,而其余区域却出现了寡头政治强化的现象。由此可见,芮玛丽和市古宙三所言皆有道理,只是他们分别强调不同区域的侧面而已。另外,萧邦奇的研究还揭示了自“核心区内部”以至“边缘区外部”社会变迁之节奏以及民族主义流布的问题,他说:“辛亥革命将浙江核心区内部精英和部分非精英卷入政治变革;1920年代的民族主义运动则将上述群体和外部区域精英引向政治变革的前沿;共产主义运动则使外部区域非精英进入政治变革进程中。”(289页)该研究表明,革命的后果在不同区域是相差甚远的,在“核心区内部”与其他地区之间,还存在着一幅革命如涟漪般扩散的图景,而民族主义情绪的生发,也是从核心逐渐扩散到边缘的,这是这本著作带给我们的最为重要的启示。

早在1999年,萧邦奇的另一本著作《血路:革命中国中的沈定一(玄庐)传奇》便已被翻译为中文,在国内学界产生相当影响,其中重视用身份、社会网络和空间来理解中国革命,关注沈定一其人的身份在不同场所、时段中的过程性变化情况的做法,挑战了过去以静态的身份看待历史人物的程式。在书中,萧邦奇强调“空间和场所同样也是革命行动和社会身份的重要背景和组成部分”。总的来看,虽然《中国精英与政治变迁》更具结构性视角,《血路》更关注历史人物的具体活动、重视历史叙事,两者看似风格迥异。但实际上《血路》立足于空间和场所以分析人物在不同空间的社会网络,进而揭示身份的过程性变化的研究方法,可谓是对《中国精英与政治变迁》一书中重视“空间”做法的细化和延伸。

三

在史料方面,萧邦奇曾反思自己搜集资料不充分(298-301页),罗友枝和沃尔茨(Larry M. Wortzel)的书评亦言及理论模型的数据“不太全面”的问题。倘若回顾1980年代初的史料刊布情况便可发现,在萧邦奇撰写本书时关于浙江辛亥革命的史料出版得并不多。仅有《中国近代史资料丛刊》《革命文献》《近代史资料》《辛亥革命回忆录》《近代中国史料丛刊》等史料集,其余材料仅可从北美所藏的中文报纸和地方志中搜寻。需要注意的是,纵使在史料披露、出版众多的当下,意欲搜集更多“边缘区”的材料亦属不易。故而,自史料征引而观,萧邦奇所建立之模型在资料层面可谓是竭尽所能。然而,这个模型的问题在于其变量的选择,人口密度、邮政发展程度和金融机构的发达程度是否足以作为现代化的量化指标?作者以邮政和金融机构为准绳但在分析中却很少言及这两个机构对各地区的影响,实为本书的遗憾之处。

另外,地理位置和交通通讯亦是不可忽略的因素。虽然按照作者的划分,“核心区内部”多为地理位置优越、交通便利之地,但其所涵盖的区域大多聚焦于上海、杭州、宁波三个中心城市以及环杭州湾地区。事实上,港口或铁路所经之地,其复杂性绝非三个量化指标可以衡量。因为地方精英的活动范围不仅仅限于某个区域,而是会时刻流动的。对于这一点,萧邦奇的讨论仅仅针对较长时段的精英流动,而非短暂时刻内的区域穿梭。冉枚烁(Mary Backus Rankin)所著《中国早期的革命者:1902-1911年浙江与上海的激进知识分子》(Early Chinese Revolutionaries: Radical Intellectuals in Shanghai and Chekiang, 1902-1911)一书即揭示了激进知识分子在上海和浙江之间的流动以及革命思想自上海往浙江的扩散情况,揭示了地方精英在各层次区域间的往来现象。揆诸史实可以发现,自沪杭铁路竣工后,浙沪之间往来更为频繁。轮船航运的开通密切了宁波、台州、温州、上海等口岸之间的联系。经此连结,各“核心区内部”之间以及省外的“核心区内部”之间的联系反而比省内交通闭塞的区域更为紧密。再者,清末由浙路风潮所激发的民族主义情绪与铁路线经过与否息息相关,有直接利益相关的地区民族主义情绪更容易被点燃。这种围绕利益而生成的民族主义情绪实则具有超越“四个浙江”划分的一面,故而用四个区域划分的方式衡量民族主义萌发的情况亦有失偏颇。

在此情况下,仅分析浙江一地而淡化浙江“核心区内部”与上海、江苏、北京互动的做法并不可取。因为浙江“核心区内部”与这些地区的互动,在分析利权收回运动以及辛亥革命等事务上是极为重要的。虽然浙江存在着龙华会、光复会这些革命组织,但我们并不能在一个给定的封闭区域内讨论革命,需要在中国与海外、沿海与内陆以及沿海各地区之间互相影响的观念下审视革命,重视各地区之间的互相影响。例如在江浙铁路风潮中,江浙两省“核心区内部”的精英在废除《苏杭甬铁路草合同》的谈判中既有合作又有冲突。进而言之,地方精英的势力不仅涉及当地和邻省,还与京城的同乡京官息息相关,近代电报和邮政体系的发展更是密切了京官和地方精英之间的联系,使他们成为地方精英的信息来源和政治同盟,江浙铁路风潮中地方精英能了解中英交涉的情况,能介入废约交涉,端赖于两省京官的努力。作者的研究对于地方精英在省外乃至国家层面的行动呈现得较少,亦很少提及省外因素对浙省各地区的影响。

进一步讲,作者将浙江按区域类型化的做法容易把某一区域的地情作为理所当然的前提,以至于出现建立因果联系过于牵强的问题。例如,作者将军校生多来自于“核心区外部”和“边缘区内部”归因为“这些生于动乱不安环境并且对宗族精英所建立的防御和秩序十分熟悉的人,可能很早就从心理上有了对于军事生涯的憧憬”(183页),这种基于社会秩序动荡的解释难免将问题简单化。况且,萧邦奇所用的统计数据多来自于二十世纪初的报刊和地方志,倘若以此作为分析政治变动的前提,实际上是用二十世纪初的静态数据来为动态的政治变迁作囿限,忽视了个人和结构之间循环互动的“结构过程”。自然,用后出的人类学理念评价萧邦奇的书有些不合适,此处只是着力于说明,在考察二十世纪初的情况时,尤其是考察变动较大的“核心区内部”时,有必要对其地方精英的权力进行历时性追溯。孔飞力和路康乐的研究皆揭示了太平天国运动后广东地方士绅的权力扩张问题。而在浙江,诸如太平天国战争、杭州拱宸桥居留地开辟等事件皆对地方社会产生过重要影响,这些事件对“核心区内部”精英的作用需要纳入考虑范围。

最后,尚有一些需要勘误之处。第103页,“革命时期的团体”这一表述似有不妥,因这一节主要讨论的是立宪团体,虽然处于“同盟会正在革命的时期”,但以“革命时期”一词概括立宪派的行为并不合适。第104页,“英国公然促成了铁路负责人汤寿潜的离职”,与史实不符,汤寿潜离职的原因是弹劾盛宣怀而被清廷要求离职。第134页,“习艺所主要功能是无家可归的穷人召集到一起并教会他们一些手艺”,第135页,“1924年在杭州,作为某一时代标志的习艺所,交由警察负责”,这两个表述不准确,习艺所更重要的职能在于对罪犯的教化,其收容主体是罪犯,兼及穷人,而且大部分习艺所一经开办便属于“警政”的范畴,归警察管辖。在翻译方面亦有一些有待精进的地方,个别表述倘若还原至清末的用词会更合适。如第91页脚注中所言“士绅汤寿潜作为一名公司经理”,彼时当称为“铁路公司总理”。第164页,“晚清省咨议局”的表述当作“清末谘议局”。

(复旦大学历史学系副教授章可、博士研究生刘鹏为本文写作提供宝贵意见,特此致谢)

责任编辑:黄晓峰