李 迅

李 迅岭南在中国古代文明社会的版图上,被视作“蛮夷”之地,这里山重水复,密林深谷,瘴气弥漫,被巍巍五岭山脉所阻隔,故而地旷人稀,比黄河流域开发晚了几百年。粤北连阳一带,起初归楚湘管辖的时间较长,基本属于荆楚文化范畴;南(雄)、韶(州)则为古代南北通道,与中原接触较多;南雄、始兴二县,地临赣南边境,并受江西文化风情的影响。因此,相对于粤东、粤西、南路及广西而言,这些地方的开发,自然要更早一些。

粤北经济在岭南捷足先登,打开了文化交流的瓶颈,人才涌现,星辉熠熠。在古代,汉语文化的表征就是诗歌,而“岭南诗祖”张九龄就诞生在粤北韶关,这位唐朝宰相用惊艳世界的名句:“海上生明月,天涯共此时”,成为了《全唐诗》之首,也证明了岭南诗歌在华夏文学宝殿中的重要位置。

张九龄:江山为事,独领风骚

可以说,粤北诗坛的辉煌惊艳于唐代。

明丘浚《张文献公集·序》说:“盖自三代以至唐,人才之生,盛于江北。”清李玉鸣《泷涯集·序》也云:“岭南诗学最盛,自张曲江文献之宋,扬风扢雅,历宋、元、明,代不乏人。”

据有关史籍记载,在唐代之前,粤北就有著名的文士涌现。西汉浈阳(今英德)人何丹,乡里举茂才;东汉桂阳(今连州)人唐珍,自幼被称为神童,官至司空;而与唐珍同时代的曲江人郭苍,精诗文;东晋曲江人张鲂,广涉经传;南朝梁连州人廖冲,博学能文,兼通经史;南朝陈曲江人侯安都,虽是著名战将,却满腹经纶。

在张九龄前后,粤北还有一些以诗文著称的名人。张九龄的伯父张宏雅,比张九龄早半个世纪,首得进士及第,开粤北科举风气之先。比张九龄晚一个半世纪的连州人刘瞻,也两度入相,名震天下。可惜,上述这些人的诗作都已失传,他们的创作风貌无从可见。

大唐帝国是一个诗的国度、诗的世界。5万首唐诗,登上了我国古典诗歌繁荣的“珠穆朗玛峰”。而唐诗百花盛开结出的累累硕果,芳菲千年,历久弥香。这种繁花似锦、天才争锋的局面,有赖于经济、政治、文化、艺术等多方面的潜然孕育和有力助推,更是数以千计唐代诗人创造性地总结与运用前代诗歌创作的经验,以推陈出新的姿态催生的智慧结晶。

事实上,唐代以诗赋取士,而诗学为一切举子的必修课。爱好诗文,竞相唱和,上行下效,蔚为大观。在唐代300余年的历史里,没有一个仕人不与诗歌结下不解之缘,而诗歌则是仕人才情的表征。

纵观岭南的文化发展史,有赖于边将、谪宦以及僧侣南行时的文化传播。据考,张九龄、刘瞻的先人都不是岭南土著,是因战事或任职的需要,辗转居留于粤北;韩愈、刘禹锡在中唐被贬至阳山、连州,谪居较长时间。惠能在曹溪弘扬佛法,成为佛界的“南禅”之祖。由此可见,他们对粤北及岭南中古封建文化的发展,作出了有目共睹的贡献。

唐、五代是粤北诗学的鼎盛时期,其时的粤北开发虽处于肇始阶段,可是人口众多,经济、文化的发展在岭南占有领先地位。据考,有作品传世的13位唐、五代粤北籍诗人,大多崛起于科举、混迹于仕途,并经受过底层生活的摸爬滚打。他们的作品,绝大部分收录在彭定求等编辑的《全唐诗》。

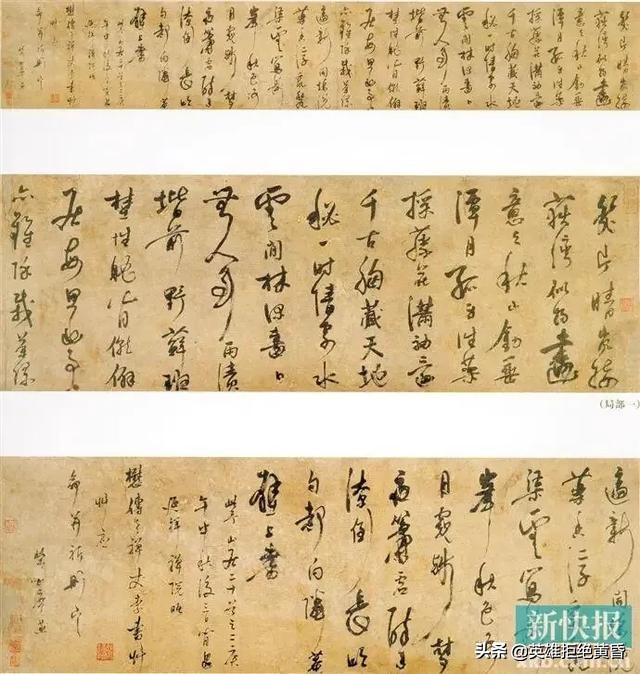

张九龄(678—740年),是盛唐杰出的政治家和著名诗人。在古代,有人把张九龄的诗尊称为发“张曲江体”;有人说张九龄“首创清澹之派”;有人说张九龄的律体诗“相与继述,此体始盛”;还有人说,张九龄为“后出词人之冠”;“超出一格,为李(白)杜(甫)开先”。这些评价,无不首肯了张九龄在诗坛的至尊地位及诗艺造诣。

数十年来,张九龄在初、盛唐诗风转变中的助推作用,为一些研究者普遍认可。其实,张九龄有一代贤相的制高点,加上他那势成风范的道德与文章,人们承认他为“盛唐文人所敬仰的时哲和文宗”,也认可他是“岭南最杰出的诗人”,“开创了盛唐的诗风”,进而确立了张九龄“在文坛上的领袖地位”。

张九龄的诗作虽仅存210多首,四言、杂音、五言古体、乐府及五、七言律、绝与排律,各体大备,尤其五古、五律的成就更为出众。他提出了赋诗“志善”、赋诗“光烈”、赋诗“扬美”的理论纲领。特别是在晚年,他被贬之后,写了《登荆州城楼》、《荆州作》、《杂诗五首》及《照镜见白发》等一批具有切肤之痛的作品,并有堪与陈子昂共相媲美的12首《感遇》诗,把张九龄称为“有真才实学、身体力行的文坛领袖”、“唐诗革新运动的有理论、有实践的开拓者与奠基人”,并非过誉之词。

在诗论方面,张九龄也有独到高见。他的《陪王司马宴王少府东阁序》一文,可以说是岭南文人最早的一篇有关诗论的文章。张九龄指出:“夫道行与废,命也,非谋之不臧;命通与塞,时也,岂力之为弊?古之君子推分,养其和,仲尼得之以弦歌,傅说因之以版筑。”

张九龄主张:“以风月为怀,江山为事”,“歌《沧浪》以放言,咏《蟋蟀》而伤俭,盖古人之作者,岂异于斯?盍赋诗以扬其美。”把这篇序结合张氏《晚登王六阁》、《晚憩王少府东阁》等诗来看,这些“雅正冲澹”的诗歌,正是其诗论的实践。

在《益州长史叔置酒宴别序》一文中,张九龄指出诗人赋诗时所遇的情境:“声欲成文,发中堂之弦管;志在击节,感四座之衣冠。必名义而为言,虽聚散而何有。酒酣相顾,骊歌及作。白日西下,缺壮士之翻车;青山难登,忠臣之叱驭。凡我明懿,赋诗饯行。”

在张九龄的家族中,张随(族侄)、张仲方(族孙)、张偁(从侄曾孙)等人,继承其家学渊源,也有一些诗作传世。虽然数量不多,也能反映唐帝国由盛而衰的某些侧面,让人看到世风变化对诗歌创作的影响。

中唐时期的曲江人刘轲,是一位颇有成就的历史学家。一生著述甚丰,人称其“文章与韩(愈)、柳(宗元)齐名”。只是他的著作几乎全数亡佚,无法窥其全豹。今存遗文14篇,《牛羊日历》一卷。诗仅存《玉声如乐》一首,可见刘轲对诗歌创作也有较高造诣。

晚唐前期桂阳(今连州)人刘蜕,著述、诗作颇多。传下来的《文泉子集》一卷,能坚持韩、柳领导的古文运动的宗旨,反对文坛上“纂组俳俪”的不良风气。其中《文冢铭》一篇,最为世人传诵。所作《览〈陈拾遗集〉》诗一首,也能继韩、柳之后,对陈子昂予以高度评价。

在晚唐的粤北诗人中,要数翁源人邵谒的成就较高。《唐才子传》:“苦吟,工古调”。其诗学孟郊,今存32首,其作大多针砭时弊,题材多样,思想深邃,风格沉雄,是大唐帝国行将没落的真实写照。明黄佐《邵谒传》说:“谒以晚唐一介士,获其永名,与诸名家并行,其诗当不下人矣。”

翻开每位晚唐代诗人的集子,常可发现,不少诗人在考取科举之前,大多过着贫困苦寒的日子。“伤贫”自然成为惯见的题材。邵谒出身贫寒,却励志向学。史传称他“性刚躁,诗多刺时事”。邵谒诗集中最有价值的是他那些同情民间的疾苦,表露封建社会底层人物不满情绪的诗篇。如《岁丰》诗:“皇天降丰年,本忧贫士食。贫士无良畴,安能得稼穑?工佣输富家,日落长太息。为供豪者粮,役尽匹夫力。天地莫施恩,施恩强者得。”此诗别出机抒,从岁丰着笔,写出没有土地的雇农怨愤的心情,用意更为深刻。邵谒还关心劳动妇女的命运,如《寒女吟》,描述一位贫家女子,终年辛苦劳作,养蚕织素,仍过着困穷生活,年纪大了也无人聘娶:“家贫人不聘,一身无所归。养蚕徒苦心,茧熟他人衣。”诗中还揭露军富家女子却不用劳动,身穿绫罗绸缎,尽享人间富贵。最后,诗人借女子之口向最高统治者责问:“他人如何欢,我意又何苦?所以问皇天,皇天竟无语。”这些诗歌与同时代诗人聂夷中、于濆、杜荀鹤的作品颇有相类之处。

在晚唐五代时期,连州接连出现了一批著名诗人,包括黄匪躬、吴霭、张鸿、陈拙、石文德、黄损、李廷珙、邓洵美、胡君防、孟宾于、孟嘏等,其中以南汉的黄损及南唐的孟宾于创作成就最高。

据《唐子才传》载,黄损早年曾与著名诗人郑谷、齐已(僧)等人“共定用韵,为葫芦、辘轳、进退等格”,为湖海骚人所宗,今存诗4首,兼有咏史、咏怀和纪事各种题材,有一定的思想性和艺术性。

孟宾于青少年时期力学不倦,成名甚早;但屡试不第,后因仕途坎坷,饱经忧患;孟宾于的《公子行》:“锦衣红夺彩霞明,侵晓春游向野庭。不识农夫辛苦力,骄骢踏烂麦青青。” 此诗写王孙公子春日野游时糟蹋庄稼的恶行,这在祸患频仍、人民生活困苦的五代,有其深刻意义。他至今存下来的诗有10首,大多反映了较为丰富的社会内容,艺术风格也呈多样化。陈尧佐序其诗集说:“如百丈悬流,洒落苍以己度人翠间,清雄奔放”。在那个政权更替、世俗败坏和诗风庸俗的时代,能有此脱俗之作是十分难得的。

晚唐诗人如聂中、贯休、黄损也有同题之作,内容多是描述贵家子弟的生活状况,讽刺他们的骄奢与愚眛。黄损也写过一首《公子行》,揭露唐五代时贵族公子的骄纵淫佚,讽刺颇为深刻:“春草绿绵绵,骄骖骤暖烟。微风飘乐韵,半日醉花边。打鹊抛金盏,招人举玉鞭。田翁与蚕妇,平地看神仙。”末两句以普通劳动者与之对照,“神仙”二字甚为辛辣,鞭辟入里。

据考,唐、五代粤北诗人有13位,诗280首,虽人数及诗作均未及全国的百分之一,但初唐、盛唐和中晚唐、五代等时期,粤北都有知名度较高的诗人面世,尤其张九龄、邵谒、孟宾于等 3人,却以优质、唯美的诗篇跻身于唐诗宝典,令世人侧目。

余靖:诗文骨格,发于胸臆

宋代初期的诗歌承继晚唐、五代的余韵遗风,崇尚典丽、玩弄词章之作。后经几十年的繁复演进,在一片奢华绚丽的景象中,出现了宫庭贵族的“西昆诗派”。

到北宋中叶,在“刘(筠)、杨(亿)风采,耸动天下”的逆流冲刷之下,欧阳修等人高举反时文、反“西昆”和“变化复古”的大旗,倡导了诗文革新运动,掀起了宋代文学的繁荣鼎盛高潮,使诗歌重新走上健康发展的道路,日益丰富多彩,贴近时下。

靖康之变(1127年)和南宋末年,面对刀光剑影和民族危亡之际,陆游、文天祥等大家,自觉地以诗歌作为手中武器,积极投入抗敌救国的洪流之中,创作了大量的爱国主义诗篇,使宋诗撞击成响遏行云的洪钟大吕。

宋初的粤北诗人,有连州人周渭、邵奕、吴世范、欧阳经等,均是五代入宋的遗民。他们亲身经历过坎坷不平的人生道路,饱受颠沛流离的苦楚,因而深受道家思想的熏陶,从现传的多首诗作中,让后人看到了北宋初年社会动乱的呐喊和狼烟。

余靖(1000-1064年),曲江人,北宋中叶杰出的政治家、外交家,也是著名的学者与诗人。他起初以学者身份晋升为朝官,文名早著。范仲淹推行“庆历新政”时,他是核心人物之一,又是欧阳修开展诗文革新运动的同盟者和支持者。余靖极为重视诗歌的社会功能,主张“有美必宣,无愤不写”。即使是唱和或题咏、宴游之作,也都是有所为而为,极少吟风弄月或茶余饭后的“闲散”笔墨。

余靖的诗颇重骨格,在理论上亦强调诗歌的社会功能,要“褒善刺过,与政相通”,做到“有美必宜,无愤不写”。诗歌亦用以宣泄个人的感情,“导和畅,泄愤怒”;在艺术手法上,主张直抒胸臆:“取臂引类,发于胸臆,不从经史之所牵,不为文字之所局,如良工饰材,手习规矩,但见方圆成器,不睹斧斤之迹。”反对“摩曼之作”,这些观点是与欧阳修所提出的诗文革新运动“变体复古”的理论同频共振。《宋诗钞》称余靖“为文不为曼辞”、“诗亦坚炼有法”;《粤东诗海》赞余靖的诗“骨格清苍,吾粤宋诗无出其右”。

余靖在《送陈京廷评》诗中,描写矿工生活:“扇橐大野烘,凿矿重崖断。闽吴荆广人,奔走通昏旦。千夫即山铸,毕给未酬半。三监居江湄,僦辇日充羡。”在李白《秋浦歌》之后,像这样写采矿和炼矿的诗歌尚不多见。此外,余靖在诗中吟咏“五方纯色俨衣冠”的罗浮五色雀;赞美“气禀南方秀,生当火旺时”的“果中奇”——荔枝以及“素艳南方独出群”的茉莉花,也是精彩之笔。南方的山光水色、花前月下、迷人风貌不时出现在他的笔端上,又让人看到余靖在愤世嫉俗的另一面。

与余靖同年登进士第的,有曲江人王式、黄仲通,翁源人梅鼎臣,始兴人许光、许致。比余靖稍早的有连州人唐静,相传十岁能文,为晏殊、范仲淹所重,可惜未留下诗文。与余靖相去不远的粤北诗人,还有曲江人谭掞,始兴人谭粹,乐昌人李渤、李岩兄弟,南雄人张渐,英德人郑敦义,长宁(今新丰)人古成之。他们的存诗,大部分是记游、题咏等“陈词艳句”。当然,这些诗歌都有寓情于景,且不乏寄情道别之作。

自北宋中叶起,由于中原人源源不断涌入,粤北战事频仍,加上中外交流的影响,广东的经济、文化重心渐次南移。这时,粤北涌现的知名诗人甚少,也鲜有佳作问世。北宋后期,连州人严武、英德人石汝砺、冯安上、冯晦等,他们的诗歌在地方志中偶有选载,仍处“孤芳自赏”之状。此际,除了严武一首从正面揭露官场腐败之风诗作外,其余都是寄情山水的留题诗;南宋前期的连州人廖颙、乐昌人宋时彦,南宋后期的英德人郑玢、郑康佐父子,在地方志中也收录了一些记游之作,无非是“蜻蜓点水般的小玩意”。

在整个宋代,粤北的众多诗人,除余靖之外,其他人无法进入全省、全国名家的行列,当代知名学者陈永正所著的《岭南诗歌研究》,也没有提及宋代粤北诗人的名字,这无疑是一件文坛憾事。

廖燕:“文真妙文”,愤激之气

我国自元代以后,通俗文学戏曲、小说蓬勃发展,传统诗文脱离大众,逐渐走向衰落。明、清时期,转以八股文取士,且等级森严。许多知识分子既没有必要精研诗学,更不愿由此惹来祸端。有些人偶尔为之,也不过逢场作戏。诗人们一般都远离敏感的政治问题,步入了萎靡不振、曲意逢迎的窘困之境。

然而,就在我国古典诗歌呈现一落千丈之际,广东诗坛曾一度异军突起,如春雷震响南粤大地。在明代,不但有孙蕡(南海)为首的“南园五子”和欧大任(顺德)、梁有誉(顺德)为首的“南园后五子”;在明末清初,更出现了屈大均(番禺)、陈恭尹(顺德)、梁佩兰(南海)三位蜚声全国的诗人,号称“岭南三大家”。从此,岭南诗派初露锋芒,成为我国诗歌百花园中的一丛奇葩。与此恰恰相反,粤北诗坛早已相形见绌,日见衰落。这种变化,除了后继乏人外,也与政治、经济及文化教育的发展状况息息相关。

明代粤北诗坛异常沉寂,犹如一潭死水,没有半点触底反弹的迹象。据考,今有诗传世的,仅明初南雄人陈德文、陈进,明中叶翁源人黄器先、陈璘,南雄人谭大初、连州人李邦义、乳源人刘毅、邓如昌,明末连州人莫与齐、仁化人刘献臣、凌云等。他们的诗作大都收录于明清时期的县志里,多是“不关痛痒”的纪游诗,飘散着的是没有季节之分的“风花雪月”,以及没有切肤之痛的“无病呻吟”。

在“万马齐瘖”的氛围里,政声昭著的明臣谭大初,有如一匹扬蹄嘶鸣的黑马,不但敢于同严嵩的邪恶势力作拼死之争,还写下一首《吊邱忠臣》,通过凭吊宋末本乡守节尽忠的烈士,抒发爱国之情和民族大义,歌颂为国捐躯的献身精神。李邦义生活在严嵩专政的黑暗时代,他的七绝《谢朝贵》,大胆申明自己的政治觉醒,公开表白不事权贵的决裂态度。这种“猩猩惜猩猩”的“同病相怜”,如同长夜中的沉雷,震人发聩。

廖燕(1644-1705年)是清初大思想家、著名学者、文学批评家和诗人。他出生那年,清兵入关,可是兵荒马乱的切身体验,令他积聚起强烈的民族恩怨。顺治七年(1650年)他七岁时,清军攻下韶州。顺治九年正月,清军攻克琼州,广东全境才初获平定。但为时不久,南明永历政权又再入广东,粤北南(雄)、韶(州)、连(州)等地的抗清义军乘势出击。直至顺治十八年,广东的南明势力才被完全肃清。廖燕由于好学锐进,十八九岁便补为秀才。然而他不趋炎附势,也不坠青云之志,以致毕生不为官场所重用。他谒力主张读“无字之书”,见识卓著,敢于离经叛道。廖燕著有《二十七松堂集》,编入诗歌549首。其文辞犀利,意蕴丰厚,论诗主“性情”之说,反对“袭人”、“牵强凑拍”及“无端之歌哭”其形象鲜明,直抒胸臆,独行特立。

廖燕诗文兼备,也是清初杰出的文艺理论家,他主张文学创作应自抒性灵,表达个人的愤懑之情:“从来著书人,类皆自抒愤懑,方将是其所非,非其所是以为快。”山水“为天地愤气之所结撰而成”;而写诗,也应发泄这种义愤之气:“故知愤气者,又天地之才也。非才无以成其才。”由此可见,廖燕的诗作也充满这种路见不平的愤激之气。

廖燕强调写诗要有真性情,这与“岭南三大家”的观点是一致的。他说:“性情真而文自至”,在《题籁呜集》中更指出:“诗尤为性情之物,故古诗三百篇,多出于不识字人之口,然又非识字人所能措一词。”他将诗三百篇作为不识字人的创作,实是一大翻案文章,令世人惊出一身冷汗。

廖燕《二十七松堂集》有《与陈元孝(恭尹)书》,陈恭尹的《独漉堂集》亦有对廖燕的评论。陈称廖为“人真妙人,文真妙文,虽欲不推为古文中第一手不可”。但因廖燕终身布衣,在世时传名未远。去世之后,他的著作不仅流传于国内,其文集还一再刊于日本,风行一时,被誉为“明代文坛的大殿”,“几乎介甫(王安石)”,获得甚高的评价。

在清代,粤北诗人除廖燕之外,欧堪善有《泷涯集》;赵希璜有《四百三十二峰草堂诗抄》;杨模有《文泽堂诗集》;张惟勤有古今体诗五百余首,诗歌数量堪称洋洋大观。由于欧堪善与胡定曾同时在刑科、兵科担任给事中,政声尚可,只是存诗较少触及现实矛盾,似有点避实变虚、避重就轻之意;林明伦的代表作虽仅有《吊五人墓》一首,但所写是明末苏州市民反抗魏忠贤阉党的重大主题,表现了反抗暴政的坚定立场,有深刻的社会意义;杨模的诗,语言明快,构思新巧,有些反映了封建社会下层官吏离乡别井、混迹仕途的艰难困境,表达了清廉自重、勤政爱民的气节,具有一定的思想性。

纵观粤北古代诗歌的演进,或升腾,或沉潜,或激越,或萎靡,构成了一条曲折迂廻的千里河流,让古老的苍天录下了纷纷扬扬的泡沫和声如惊涛的咆哮。其轨迹是:以唐、五代为惊涛拍岸的张扬和鼎盛,北宋次之,南宋及元、明清转入了死水微澜般的沉寂,清代又略有起色,荡起了“静水流深”的漪涟。这一切,犹如全国诗歌长廊投下的缩影,变幻出奇异的光束和深浅无序的色彩。可幸的是,在南国文学的天空中,唐代的张九龄、宋代的余靖、清代的廖燕,出现了三颗耀目的星星,他们以“自带的光芒和流量”跻身于中国诗坛,开辟出云涌星驰、明月生辉的新境界。