武康大楼 风水(住武康大楼的人有钱吗)

武康大楼

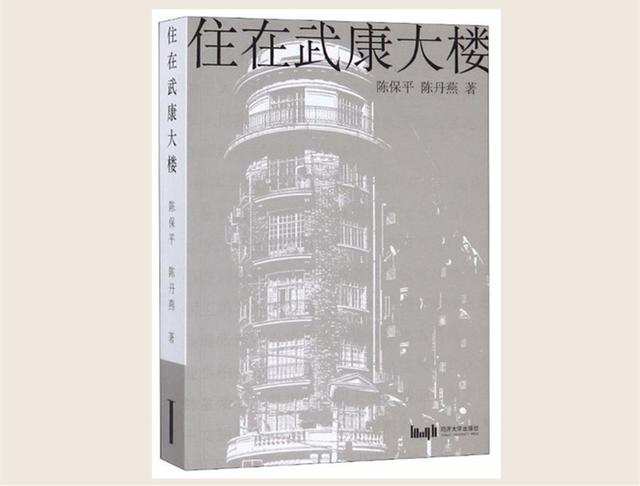

《住在武康大楼》,陈保平、陈丹燕著,同济大学出版社,2020年1月出版

孔祥熙的财产、宋庆龄的来客……大历史在武康大楼里留下印记

走过武康大楼,路人看到的只是大楼,看不到住在楼里的人,多少会引发人的好奇心,若是从里弄走到这里,好奇心或会更热烈点。上海历来有上只角下只角之分,洋房公寓是上只角的代表住宅。拿笔者自己的经历为例,从家住的马当路到思南路,不过是几百米的距离,对我来说则是从没篱笆的弄堂走到为篱笆包围的街区,这对一个对街景敏感的少年来说总是充满了好奇,还带着几分向往,什么人住在这篱笆的里面?他们过着怎样的生活?给我最深印象的是这里的安静,不同于我生活的街区的喧闹,似乎对我更有吸引力。少年的我不懂社会分层的复杂道理,后来明白,对体面生活的想象多半是与优雅静谧的环境联系在一起的,而对思南路这类洋房社区的向往也是不分阶层的。今天,对武康大楼或还有向往,但更大的兴趣是在住在里面的人。

打开《住在武康大楼》,打开的是另一个世界的篱笆。我们不必再隔着篱笆来窥探里面人的生活,作者让住在里面的居民,无论是从五十年代、六十年代入住的,还是新千年后入住的居民,面对面地讲述个人和家人的生命史。本书作者也是访谈人的陈保平说,个人的口述或详或略,但仍能通过他们的叙述,“看到大历史在这幢楼里留下的印记:孔祥熙的财产、蒋经国的‘打老虎’、宋庆龄的来客、周恩来于大楼内文艺界认识的呼应、江青突然造访郑君里家……还有像沈仲章这样冒着生命危险偷运‘居延汉简’,为中国文化作出过重大贡献的人,曾长期住在这里。”至于说在楼道里看到赵丹,去孙道临家串门,与大导演郑君里的儿子一起玩耍,在别处道来多半像是八卦,在这里就是日常生活的情节。上世纪五六十年代生人,大多看过国产经典战争片《南征北战》,多半对项堃饰演的国民党军的张军长留有印象。而本书的口述人林江鸿,起劲谈论的只是“李军长”,因为扮演者阳华,就是他在大楼里多次见过的老居民。林江鸿自己就是一个有故事的人,他跟秦怡的女儿是同学,跟郑君里的儿子在同一届的圈子里,上面提到的那些故事,出处多来自林江鸿。

上世纪的诺曼底公寓(今武康大楼)

武康大楼1936年前完全排斥华人入住,多为法侨、法租界官员、外国富商

比起这些故事,更令一位社会学家关注的是,大楼住户的人群的特征。房子是给人住的,但人是分群的,人不会随随便便住到一个地方和一类房子里,或因身份、或因职业、或因金钱,将人在一个居住空间聚集起来,而在地位、类别或做派上容易区分和辨别出来。在租界的地域耸立起的一幢上等的欧式公寓,一百年来,人的进进出出,看似个人的选择和遭遇,其实更是社会的决定机制使然。

从居民的角度说,这个问题就是我们是谁?我们是怎么进来的?书中的口述者,上世纪四十年代生人,六十年代后期入住的秦忠明说,“武康大楼第一代人,是外国人,都走掉了,第二代人基本过世了,我们属于第三代人。”秦忠明的概括,把几件不同的事,如国籍、生死、身份认同等放在一起说了,但他对第一代住户的说法大体接近事实。陈保平转述研究者,说武康大楼1936年以前完全排斥华人入住,在法租界地盘,由法商投资的诺曼底公寓,最初入住的多为法侨,或法租界官员,外国富商。洋行印行的“上海街道指南”栏目里记录的诺曼底公寓的63户户主名单中,有美亚保险公司上海办事处经理、西门子公司经理、洋行和火油公司的高管等人,均为在沪的西侨。从地理上说,租界之于华界,是中心对边缘;而从族群地位上说,西人之于华人,从来高人一等,更不必说在他们只给其官员和高管准备的公寓,拒华人以门外,在他们视为理所当然,而非专门针对华人的故意不善。诺曼底公寓的寓公资格,是职位等级,也是种族等级。直到二战后收回租界,西侨与华人在此类上等公寓的居住严防才被破除。

1950年代,入住武康大楼多是政府分配,延续了精英聚集的空间路线

一场以平等为目标的革命,改变了大楼的产权归属,但没有改变居民不是随随便便入住的这一条分层的铁律,只是这一次的风水转向了为革命做出贡献的人或为革命事业需要的人。五十年代,是本书最早住户被访者的入住年代,也是大楼居民世代的分水岭,以五十年代为界,自此,武康大楼的居民差不多全是新时代的居民了,他们是怎么进到大楼的?陈保平说主要是政府分配入住的,对象是“南下军队干部、文化界人士和一些企事业单位的行政人员”,他们是新中国的精英,政治的、文化的和行政的精英。此外,也有少数解放前的资本家家属延续下来,若五十年代后不再有先前居民的话,“延续”一词就深具中国现代革命史的意味。在新民主主义的纲领下,工商界的资方,仍被新政权视为团结的经济精英,但又不同于上述的精英阶层,两类不同精英的混合,既反映了四九年新政协《共同纲领》的治国路线,也透露了武康大楼仍然延续精英聚集的空间路线。

问题是,《住在武康大楼》书里的被访者,并不都是上述的精英人士,黄淑芳家是受过高等教育的,但她和丈夫住进武康大楼时,还是年轻人,并非资深专业人士,大都市百废待兴,工程师是急需人才,是她丈夫的一纸住房申请,幸运地送抵陈毅手上,市长特批,把一对青年送进了原本只有高级西侨才能入住的公寓。此案固然是特例,如此资历的技术人才,还未跨入行业精英队列,故在大楼的住户中,也属凤毛麟角,但这也并非新政权福利政策的反例。就在案主入住武康大楼同一年的1952年,新中国的第一个工人新村在上海建成,笔者在《上海纪事:社会空间的视角》中这样解说工人新村的意义,“在原有八十平方公里建成区的外缘新起的工人住区,既是当代上海的一个空间事件,也是社会主义上海的一个社会事件;工人新村的居民不是从市场走入新村的,而是在模范员工的竞争中由代表国家意志的单位选拔出来,成为新村居民,一场体现新社会政治和道德标准的社会分层,与表征国家主人公身份的空间地位,通过工人新村结合起来。在上海人的记忆中,第一个工人新村,上海曹杨一村,就是优越住宅和优越社会地位合一的同义词。”住进武康大楼的黄淑芳夫妇,自然符合优越社会地位的定义。

武康大楼307室保留完好的彩色玻璃(出版方供)

辅楼由汽车间改造,与大楼存在空间分异,但当时两处居民没有隔阂

倒是书中的两位地址为武康路的口述者,他们虽也在《住在武康大楼》现身,其实是住在大楼的辅楼里,即由原来的汽车间改造的住房。无论是被访人和访问人,都不认为汽车间的住户和大楼的住户住在同一个大楼里,“有时你会觉得武康大楼主楼宽敞的走道,对住在这里的100多人来说,是否过于奢侈了?他们许多人或许一辈子也没走过那条明亮、宽敞的长廊。”这段感慨,是访问者写在辅楼居民访谈的后记里,由这条感慨不难发挥出更多的感慨或议论,譬如,住在武康大楼的居民原本是有车库标配的,取消私家车,多少包含消除消费特权的平等意识,但并没有取消进入高等级公寓的遴选门槛,只是门槛的尺度不一样而已;再譬如,普通工人虽没有从棚户区或无房户到武康大楼的直达电梯,但住进从汽车间改造的大楼辅楼,已是住房改善,这只有在“住房为社会主义工业化,住房为工人阶级”的新制度下才有可能。

住在大楼还是住在汽车间,这其中的分别,对于五零后的一辈来说,是清清楚楚的,这倒不是明白了多少社会分层的说法,而是日常生活的经历。去汽车间的同学家,是无须爬楼的,且因为房间太小,同学多半是在户外说话或玩耍;而班上住在大楼的同学本来就少,找大楼同学玩的经历必定既少又不同寻常。王勇曾回忆,他小学的同班同学最羡慕的是到武康大楼来坐电梯,那时的大楼还不大允许外人随便进入,“只有跟着我们进来”。大楼同学为什么稀少?直到很晚我才知其中原委,TheEndlessCity一书的数据显示,到1980年,上海八层以上的建筑总共才121座。如此,大楼对五零后少年的特殊吸引力,看来既是社会学的,也是建筑学的。

汽车间和大楼,是实在的空间分异,即使把汽车间叫辅楼也是如此。空间分异,容易走向社会分异,最严重的结果就是居住隔离,各种不平等,如医疗、教育、商业和其他服务的差异就会在隔离的空间中聚集起来。但若社会的主流价值是以平等为导向的,再若城市的普通劳动者在政治上有地位,从而在社会上有尊严,汽车间的孩子和大楼的孩子彼此间是不会有社会距离的,汽车间的居民邱锦云说,两边的孩子一直在一起玩的,这边的孩子去主楼,而主楼的孩子“就喜欢到我们汽车间来,因为我们外面地方很大”,“大家都连在一起的,所以大家都一起玩的”,邱锦云不觉得住在汽车间低人一等,“以前没觉得洋房和汽车间怎么样,都觉得汽车间也蛮好的。”如果汽车间和大楼彼此没有隔阂,那大楼里的居民之间就更不会因职位、职业或其他理由而彼此有隔。林江鸿说,“我们小时候没有这个阶层意识,没有什么你高我低的,现在人好像动不动就来这个,后者是你爹怎么样了,你家多少钱,过去没人搞这个,就是觉得好交,就可以在一块玩。”邱锦云和林江鸿的分别回忆相互映证,五十年代的平等主义的社会氛围,是许多过来人津津乐道的。但也是林江鸿,把大楼住户的历来的出出入入,明确说成是两项因素决定的楼层洗牌,“说白一点就一个钱一个权,或者兼而有之。过去靠权,对嘛,一下给你分进来了。改革开放后,靠钱啊。我一下两千万买一套,不是吗?”回忆少年经历,林江鸿说没有阶层意识,今天,他知道自己一家当年能住进武康大楼,靠的是“权”,作为南下军队干部的后代,他现在的认知完全像是一个自觉的社会学家的判断。

武康大楼704室进门的过道(出版方供)

住在武康大楼的多用保姆,巧妙的空间设计消除日常互动尴尬

是的,五十年代的社会风尚,是不会让同学少年有嫌贫爱富的阶层意识的,但这不等于没有资源拥有的阶层差异。别的不说,住在武康大楼的,多用保姆。69年出生就在大楼的王勇,自小家里就有保姆并跟家人一起住,且一直工作到74年或75年。王勇现在还记得,用保姆“在那个时候可能是一件很奢侈的事情,也是不能跟人说的事情。因为那个时候用保姆是多么的资产阶级啊。”而日日共处一室,如何消除这种很奢侈的阶层意识呢?下面的故事,是跟空间的设计有关。

按政治正确,保姆与主人人格平等,但社会地位不在一个平面。在一个尺度有限的起居空间里,保姆的日常劳作,如厨房的活动,若都一览无余地暴露在主人和来客的视线内,而彼此都视若不见,或心安理得,多少不合人情。有地位的一方或因教养而于心不安;而另一方则因地位弱而敏感,易生自卑心。王勇为我们描绘的房间结构,笔者看到的是消除日常互动社会性尴尬的匠心。餐厅与客厅相连,厨房则在餐厅的一侧,故坐在客厅里休憩或会客,是看不到厨房的动静的。“君子远庖厨”在这里的功用,是创造了某种社会距离而能心安。更有“心计”的是,厨房和餐厅不仅有门相连,保姆进出可随时关门,以保持工作世界和生活世界的微妙隔离;更有一扇专为从厨房向餐厅传递菜肴碗筷的小窗,如此,忙碌的保姆甚至不用跑进跑出。我从这样的设计中,不只是看到了社会分层的空间表达,还看到了为保护双方的体面尤其是保姆自尊的小心和善意。这后一点或许只是我的一厢情愿,但我乐意相信,因为,若这发生在武康大楼里,多半是可能的。

武康大楼607室客厅(出版方供)

住房终究不止于居住,还代表社会地位、就业机会、教育和其他服务

从一开始,我们的目光就盯在了武康大楼里的人,而人是分群的,这是社会学的看家问题:社会分层。上海人喜欢说的上只角下只角之分,就是分层的本地话。住在武康大楼的人,算是正宗上只角的人。上只角在本书的叙事中,不仅指建筑和地段,更指家境和家教。王勇说,“我父亲是老师,我外公也是老师,他们都在音乐学院教课,经常会有学生到家里来”,因为很多课是在家里完成的,“所以对我来而言,从出生开始就能听到每天家里有人拉琴”,王勇要玩起音乐来,常人家的孩子几人能玩过他?王勇也果然当上了上海音乐学院的教授,王勇之有别于为唱片和音乐会训练教化的音乐人,类似于出身于艺术品世家的人,有别于很晚才在博物馆几近学校教育的气氛中发现绘画并喜爱上绘画的人,前者是“出生在一个被艺术品萦绕的空间的人”,“艺术品作为家庭的和熟悉的财产是世世代代积累下来的,是他们的财富和他们的良好趣味的具体证明”。上面的话是法国人布迪厄说的。何止是音乐、绘画等有世家的积累而为他们的子弟带来成就上的优势,一切资本的积累优势,无论是经济资本还是文化资本,都能转化为其后代在学业上的优势。林江鸿讲武康大楼的住户资格要有“权”或“钱”,这是一个简明但稍嫌简单的断言,赵丹、黄宗英、郑君里、吴茵、阳华等人的入住资格是什么?凭的是文化资本,文化资本跟经济资本(钱)一样会传承,它是在相濡以沫的生活中、耳提面命的教化中传承的,它成就了后代的本领,更变化和形塑了后代的气质,而这一切,多在特定的居住空间里发生的。王勇的故事,让人更有理由相信,“住房终究不止于居住:它还代表着社会地位、就业机会、教育和其他服务”。《住在武康大楼》通过一个个有故事的人,生动诠释了社会分层空间化的道理。

【目录】

作者:于海

编辑:袁琭璐