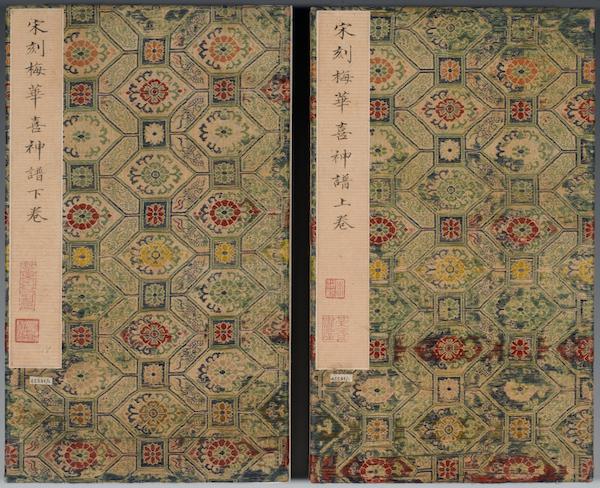

上海博物馆藏南宋双桂堂刻本《梅花喜神谱》上册

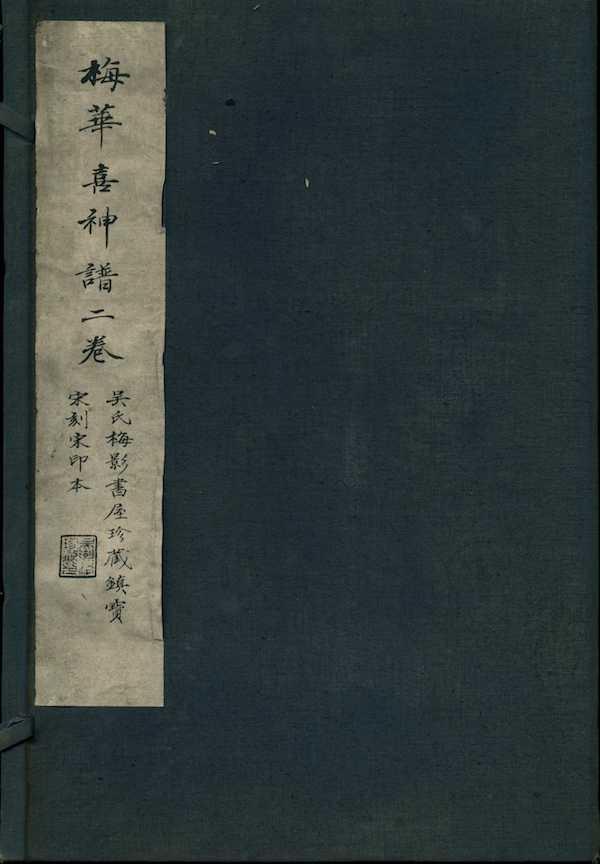

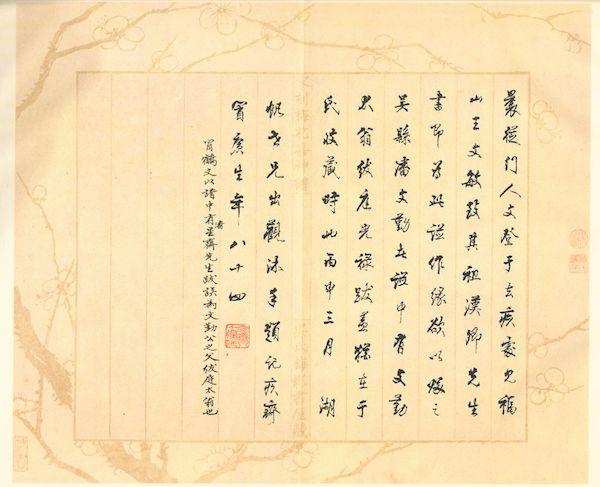

吴湖帆梅影书屋所藏书画,很多都经过他的改装,因此被人戏称为“书画外科医生”。他对于古籍的装潢,梁颖先生曾以上海图书馆所藏吴氏旧储善本古籍、手稿、碑帖为主,撰写《梅影书屋的图书装潢艺术》一文,作系统介绍。文章开头就举出上海博物馆藏南宋双桂堂刻本《梅花喜神谱》(下文简称“上博本”),作为吴湖帆在古书装潢上达到极致的例子,但他坦言并未能上手原书仔细检阅。兹因苏州博物馆“攀古奕世——清代苏州潘氏的收藏”特展展出原书上册,得以近距离观看此书,乃对吴湖帆改装《梅花喜神谱》有一些新的认识,略述如下。

一

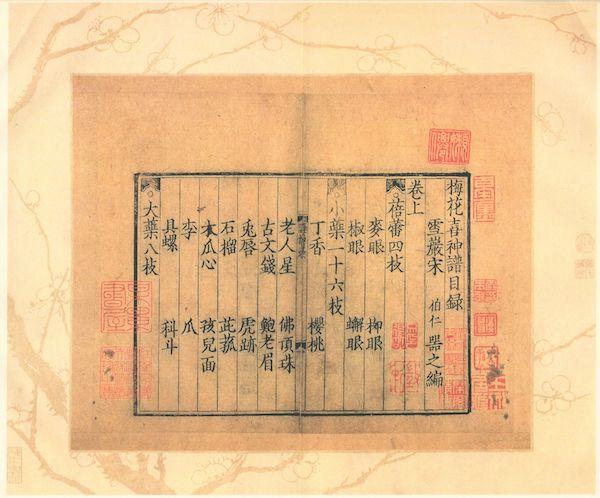

早在2010年,复旦大学古籍所华蕾的硕士论文《〈梅花喜神谱 〉版本考》上编《双桂堂本考》,就专门针对上博本而作,对宋刻本的外观、尺寸、行格等,记录颇为详细。柳向春兄《南宋宋器之〈梅花喜神谱 〉年谱》(2012年《版本目录学研究》总第三辑)一文则对元明以来此书的递传顺序,藏印、题跋等进行全面梳理。然而,纵观近年来对《梅花喜神谱》的各种研究,并未对吴湖帆改装此书的情况作专门考察,不免给人以失之眉睫之感。

上博本以经折装的形式呈现在世人面前已逾八十载,上、下两卷分装两册,若全部拉开,均长达十余米。上册有题字、印记者,计四十八开(不含面板),吴湖帆添加者十四开,超过四分之一;下册五十六开,吴湖帆添加者十六开,占七分之二。此外,原书后有元、明间空白旧纸四开,被黄丕烈写满,仍不敷用,黄丕烈(可能还有于昌遂)又添加八开,因此,宋刻原书实际只有六十二开,原装一册,恰到好处,并不太厚。

宋刻本经元、明两朝,一直到清代入藏黄丕烈士礼居之前,很可能都是以版心朝外、对折装订的形式流传,清代中后期才由黄丕烈改装成蝴蝶装。华蕾在论文中已阐明这一点,称“从印成之初起,它很可能是一直作为一册包背装或者线装的”,并列举三条证据,一是“全书每叶后半叶都与下半叶的前半叶互相留下了印痕”,同一页左右半叶却没有印痕;二是“京兆刘氏世家”、“绍兴旌忠裦节之家”,“文徵明印”、“徵仲”等元明两代藏印钤盖后,印泥未干时便将书合上,以致印泥渍沾到后一页上;三,黄丕烈录《读书敏求记》一则“有诗云”四行书写时误低一字,他补记“装成重展,始知末四行误低一字,不及更正矣”,显然黄氏题此跋时原书还是线装,没发现翻到背面写时已低一字,不久之后将书改蝴蝶装,展开摊平,此前的失误,一目了然。至于为什么认定原装一册,华蕾并未解释。但我们可以肯定,有一段时期它是线订式装帧。从原书来看,同样有三条证据:

黄丕烈录《读书敏求记》一则“有诗云”四行书写时误低一字

首先是印渍,上卷最后一页“侧面”的左下角“绍兴旌忠裦节之家”一印的印泥沾染到下卷第一页“开镜”的右下角,原书所有印渍在民国时期商务印书馆影印收入《续古逸丛书》、吴湖帆珂罗版自印本中均已被修掉,原书中一些印刷时留下的墨痕也都没有了,尽管漂亮很多,却已失真。清人翻刻本同蹈此弊,更有甚者,翻刻本还移动了卷端文徵明“徵仲”一印的位置。

其次,旧签条,吴湖帆将原书所用清代某王爷所题签条保留在上博本的上卷,仅见一条,是归黄丕烈以前此书装成一册的旁证之一。

第三,旧书衣,上博本上卷前有民国十年(1921)花朝王同愈篆书题“宋刻梅花喜神谱”,华蕾注意到下有“金粟山藏经纸”朱文小方章,并称“王同愈篆题书名的那页金粟笺也是黄丕烈所加,本来应该也是用做书衣的”,确实如此。但华蕾未注意此纸中缝中有明显的竖折痕。书衣中缝还有针眼,再谛视各宋刻元书每张书页的左右两侧,也留有针眼,因此可以确定,藏经纸书衣曾是线装时所用。

关于原藏经纸书衣,其尺寸比内页似乎要大,如从纸背映看,可以发现,王同愈篆书“梅花”二字左侧、接近中缝的位置,明显有一条藏经纸重叠的阴影,所以这一开藏经纸,应该是由两个半页拼合后装裱而成的,并不是一整张。吴湖帆装裱书画时,偶尔会将藏品四周边缘裁去一点点,这一情况并未在《梅花喜神谱》上发生。看其内页,宋刻原本四边均用旧宋纸托衬,今黄丕烈的衬纸依旧完好,原书自然未被损伤。不过,在黄丕烈将之从线装改为蝴蝶装过程中,很能有一道对磨损的版心进行了切齐、拼合的手续,导致现在看部分版心上的鱼尾、文字、页码中间有缺失的现象,如上册目录第一页版心四字像是“大母谱录”,其实第一个字是上下结构的“梅”字,“木”旁中间一竖被切去,所以形似“大”字。据黄丕烈所补上下衬纸无拼切痕迹,表明宋刻书页版心拼合的行为,最晚发生在清嘉庆六年(1801)黄丕烈获得此书后。

此纸中缝中有明显的竖折痕

上册目录第一页版心四字像是“大母谱录”

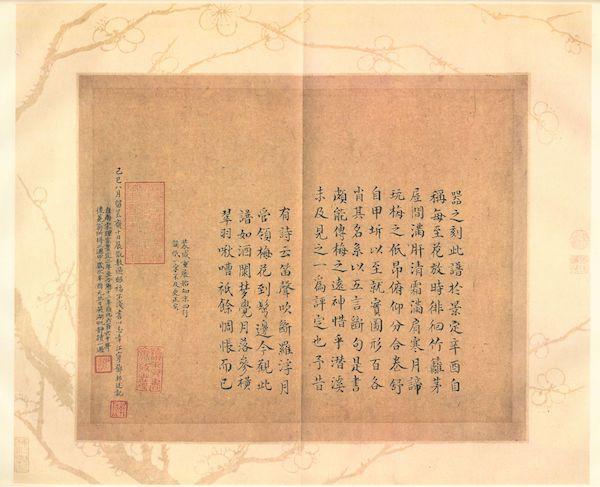

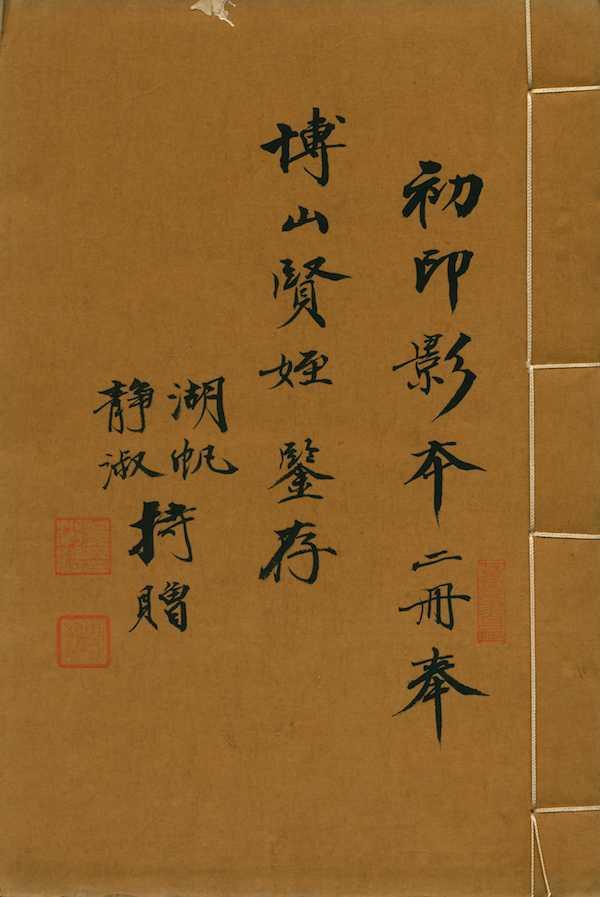

上博本在进入黄丕烈士礼居后,被改装成蝴蝶装,区别于原来线装,对于清代藏家们来说,似乎更接近于宋版的古貌,其实是“佞宋”的观念在作祟。经过一百二十年的流转,经过汪士钟、于昌遂、蒋宝龄、潘祖荫等递藏,至民国十年(1921)辛酉元月十三日,吴湖帆从岳父潘祖年处获得此书,为自己的书斋取名梅影书屋的同时,便开始酝酿按照他的审美,重装此书。鉴于蝴蝶装类似于册页,展读不便,黏连处容易脱裱,他专门为此书定制了折枝梅花纹衬纸,请裱画师傅将全书重新逐页挖镶,改为拉伸自如的经折装。

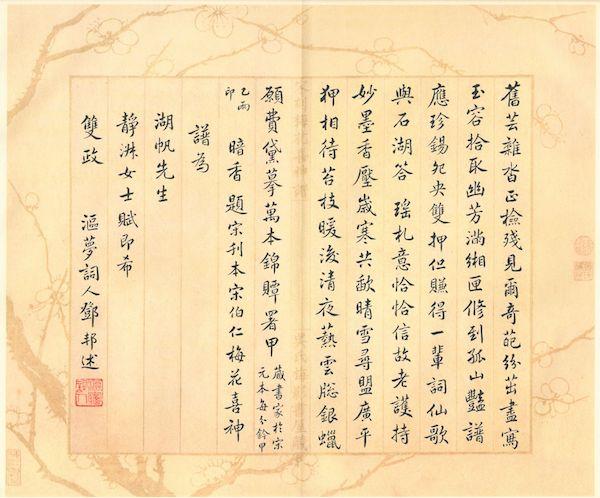

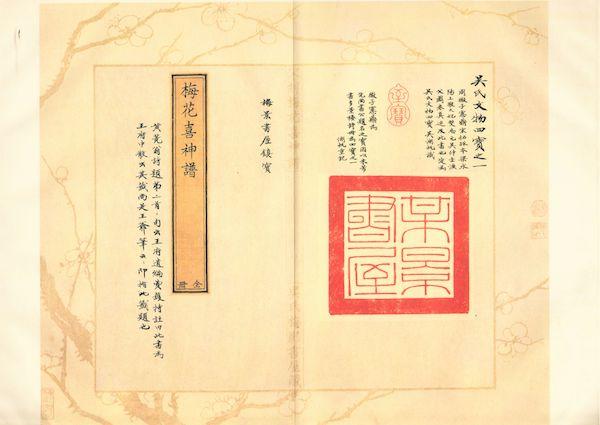

吴湖帆改装此书所用衬纸,华蕾说是“净皮宣纸影印淡绿色横斜梅花”,右边中部有“吴湖帆”“潘氏静淑”一圆一方两印文,左下角有“梅影书屋”长印文。花纹没有问题,但仔细翻看原书,我们发现吴湖帆所用这一花纹的衬纸,并不只有淡绿色一款,还有淡褐色(纸泛白)一种,如上博本上册首尾吴湖帆添加的几开师友画梅、题辞等,就有不少衬纸与宋本原书所用淡绿色不同。这种衬纸的完整样式,应是邓邦述、吴曾源、朱孝臧等题词所用的有栏格的套格纸,栏格外面是折枝条梅花纹,栏格内是半页六行的稿纸,版心无鱼尾,上方刻“宋刻梅花喜神谱”,下方刻“吴氏梅影书屋藏”字样。衬纸中间所印栏框的尺寸也有讲究,应是根据黄丕烈衬装后的《梅花喜神谱》书页大小量身定做的,装裱时只需要将栏格挖去,然后将书页逐一镶嵌入内即可。同样道理,冯超然所绘墨梅图、宋器之先生像、吴湖帆所绘《梅景书屋图》等,也是先按此尺寸裁纸作画,再依样画葫芦,镶嵌入册。由于挖镶的拼接处位于栏格的边线上,如不细看,很难发现装裱的痕迹。

邓邦述、吴曾源、朱孝臧等题词所用的有栏格的套格纸,栏格外面是折枝条梅花纹,栏格内是半页六行的稿纸,版心无鱼尾,上方刻“宋刻梅花喜神谱”,下方刻“吴氏梅影书屋藏”字样

吴湖帆所绘《梅景书屋图》

吴湖帆定制的梅花纹套格纸,一纸并不是正好一开册页,而是有两开那么长,约七十多厘米,与常见的书条石一般大小。每册用二十余纸接裱而成,装裱原理与装潢书条石拓本类似,却更精细。《梅花喜神谱》裱工技术非常高超,触摸纸的拼接处,无论正面、还是背面皆无凹凸感,只有透过光照,从纸背映看,才能发现接痕。

二

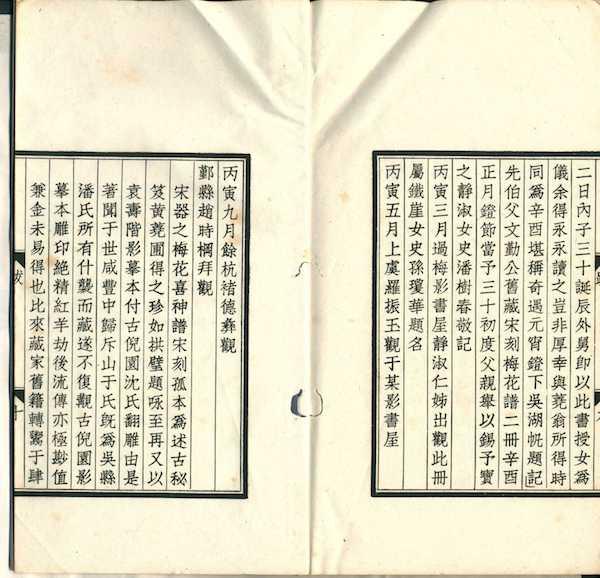

吴湖帆重装《梅花喜神谱》的时间,如果简单依照王同愈题引首所注,应在民国十年(1921),但并不这样简单。据册中题词如吴梅、赵尊岳,以及冯超然作墨梅图,均在民国十三年(1924)甲子。另外一个作画、题词更为集中的时间是民国十八年(1929)己巳,按照常理推测,一般在准备装裱前会积极征求题咏、绘图,等到披挂准备齐全,方才正式付之装潢。

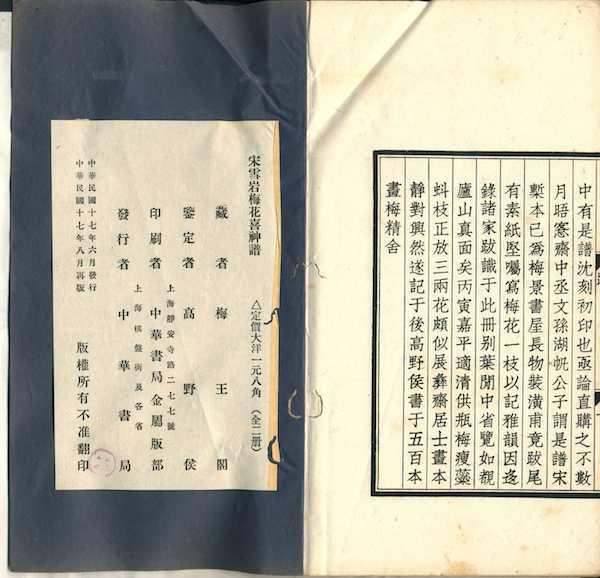

值得庆幸的是,现有两种影印本给我们在改装时间上提供了直接证据。其一是民国十七年(1928)六月,曾为宋刻本《梅花喜神谱》画梅并题观款的高野侯,以自己所购清代古倪园沈氏翻刻本为底本,交上海中华书局影印。同时,他将沈氏刻本未收的黄丕烈以下、直到民国十六年(1927)丙寅各家题跋排字石印在全书之后,其跋语称“不数月,晤愙斋中丞文孙湖帆公子,谓是谱宋椠本已为梅景书屋长物,装潢甫竟,跋尾有数纸,坚嘱写梅花一枝,以记雅韵,因移录诸家跋识于此册别页,闲中省览,如睹庐山真面矣”。照高氏所说,民国十六年(1927)吴湖帆刚改装好宋刻《梅花喜神谱》,这一次很可能用的是浅绿色衬纸。若高野侯所言不虚,当日吴湖帆只是将原书六十二开、黄丕烈等清人题十二开,共计七十四纸,用衬纸重新挖镶,完成了蝴蝶装向经折装的转变,尽管留了若干空白页供日后请人题跋,但与上博本的一百零四开相比,整整少了三十开。

上海中华书局影印本

假如说吴湖帆于民国十六年(1927)挖镶宋刻《梅花喜神谱》,是他获书之后的第一次改装,七十四开分装两册略薄弱,仍装一册则显得有些厚,他势必会酝酿第二次改装。果不其然,两三年之后,吴湖帆便添入二十余开题咏、绘画,将原书分装成上、下两册。据此,可以推定,上博本现今的面目,至少经过吴湖帆两次大规模的改装,才得以形成。

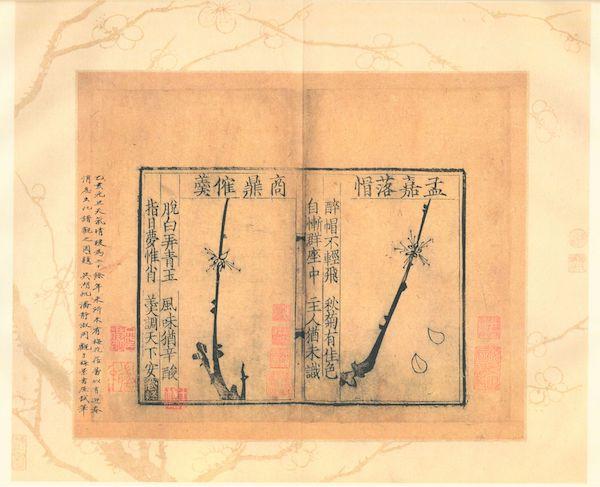

通过对比上下两册《梅花喜神谱》的装潢,我们似可发现吴湖帆重装此书的模式。上册前三页罗振玉题签、清某王爷旧签、王同愈篆书题引首,皆属于题签范畴,从冯超然画墨梅图(1924)开始,一直到周炼霞画梅,以两页梅花图相始终,册前配邓邦述《暗香》、吴曾源《疏影》、朱孝臧《暗香疏影》,册后配张茂炯《暗香》、冯幵《疏影》两开。下册前以高野侯墨梅、蔡晋镛《暗香》、叶恭绰《疏影》始,册后却有两帧梅花,循其规律,当以郑素己巳(1929)冬仲所作红白梅为终止。郑素梅花之前,有吴梅《暗香》、赵尊岳《疏影》两开。但今郑素梅花后,又多出潘静淑集文徵明诗句六绝一开,潘承谋《疏影》、潘承厚《疏影》、潘承弼《疏影》词三开,吴湖帆《暗香疏影》词一阕,似与上册前朱孝臧一阕相呼应。最后殿以吴湖帆、潘静淑合作绿萼红梅一开,则作于民国二十四年(1935)乙亥。从中似可发现一个规律,如册前所配画、词以下册为准,应是男画家梅花一开,配《暗香》《疏影》词各一阕;册后所配,以上册为标准,应是《暗香》《疏影》词各一阕,女画家梅花一开。上册前所多的吴湖帆《梅景书屋图》与《瑞鹤仙》、潘静淑《烛影摇红》,下册后所多潘承谋、潘承厚、潘承弼三家《疏影》,均集中作于民国十八年(1929)己巳。如各家所署时间人为的窜改,则吴湖帆第二次改装《梅花喜神谱》的时间可能是民国十八年(1929)底。宋刻原书、清人题跋等七十四页大体未动,在其前后分别插入题跋、绘画二十余开。所以,今天检阅全书,不难发现浅绿、浅褐两色衬纸夹杂混用。

经过1927、1929年两次改装,宋刻本《梅花喜神谱》迎来了改装后最重要的一次影印,其实应算作两次,即民国二十七年(1938)上海商务印书馆借吴湖帆此本为底本,珂罗版影印收入《续古逸丛书》。由于商务版将清人包世臣以下、连着吴湖帆第二次改装时增加的二十余开内容悉数割弃,于是本年吴湖帆将改装后的全书又重印了一版,即梅景书屋影印本,此事原委郑逸梅、潘景郑等都曾道及。

梅景书屋影印本

上文提到,宋刻原书、清人题跋共计七十四开,与上博本一百零四开相差三十开之多,为什么说吴湖帆在民国十八年(1929)第二次改装《梅花喜神谱》时添加了二十余开,而非三十开呢?我们以吴湖帆影印本与上博本进行比对,发现从1938年一直到1950年代,吴湖帆对宋刻《梅花喜神谱》至少又小改过两三次,全部三十开并不是他一次性完成的。

小改的几次中,第一次是民国二十八年(1939)十月末,吴湖帆在潘静淑去世后整理妻子遗稿,“得其丁卯年集文衡山句诗六首,题宋刻《梅花喜神谱》者,已缮正,当时不知何以遗去,未装入,今属刘定之补装矣”,见《丑簃日记》同年十一月一日。潘静淑此页今装于下册郑素梅花之后、潘承谋《疏影》词之前,查民国二十七年(1938)吴湖帆影印本无此页,确是梅景书屋影印本问世以后所添加。通检全书,也只有民国十六年(1927)元旦题诗这一开尺寸与衬纸栏格大小不完全吻合,尽管高度正好,但宽度上略小。彼时潘静淑已去世,不能重写,吴湖帆为纪念亡妻,仍决定将下册拆开,补入尺寸上微有瑕疵的亡妻遗墨。

民国十六年(1927)元旦题诗一开

第二次是1954年前后,上册最后一开张紫东二妹张永芳(琰华)己巳年(1929)所绘梅花一开,被拆换成周炼霞补绘的一帧。这是吴湖帆安排的,友人刘聪兄研讨吴、周因缘时已言之,据其考订两人熟识在1950年代初,之后才将张氏一页换成周氏。尽管吴湖帆在本页题跋中称“原有张永芳女史画梅,毁损于丁丑之役,后由周茝缀补此帧,甲午秋日识”,然据吴氏日记,宋刻《梅花喜神谱》抗战之初,就被他们夫妇安置于银行保险库中。周炼霞落款“拟宋人纨扇笔意,为静淑仁姊补图”并非实录,周、潘两人在潘静淑生前并不相识,这一帧梅花很可能是吴湖帆六十周岁生日前后所作,吴氏倾慕于周炼霞,乃借此将她附名《梅花喜神谱》后,周炼霞在下册最后一开吴、潘夫妇合作的梅花图上加题七绝一首,或许也在此之际。

张紫东二妹张永芳(琰华)己巳年(1929)所绘梅花一开

周炼霞补绘的一帧

周炼霞在下册最后一开吴、潘夫妇合作的梅花图上加题七绝一首

至于第三次,可能是两年之后,1956年三月,八十四岁的冒广生为吴湖帆题《梅花喜神谱》,有可能也是本年吴湖帆拆开下册后添入的。之所以经过四五次的拆装、换图、加跋,仍让人觉得此书浑然天成,关键在于裱工技术的高超。据上文引民国二十八年(1939)十一月一日《丑簃日记》称,为吴湖帆改装《梅花喜神谱》者系装潢名手刘定之。

冒广生为吴湖帆题《梅花喜神谱》

拆装古书,尤其拆开前后串联的经折装,再重新连缀装裱,且反复数次之多,无疑是伤筋动骨的大手术,相较而言,一般赏鉴的手段如加题、钤印之类,只可视作细枝末节的修饰。吴湖帆既然对《梅花喜神谱》做了四五次手术,一般的修饰更不在话下。以吴氏影印本校上博本,便发现民国二十八年(1939)潘静淑去世以后,吴湖帆不止一次加题、钤印,且这种情况一直持续到1950年代。

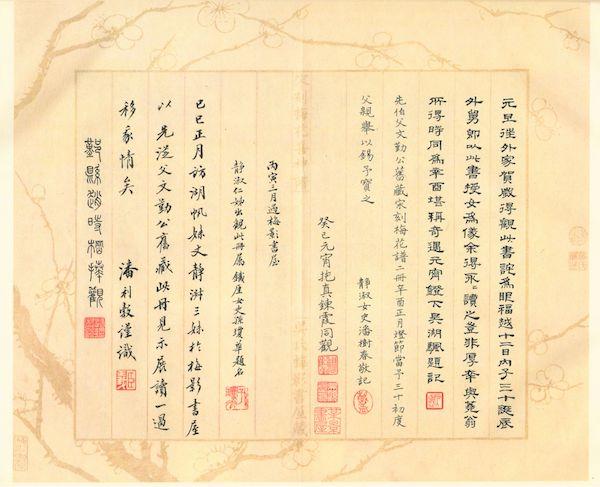

加钤印章一事,并不复杂,纵观全书,上卷书前吴湖帆题《瑞鹤仙》(集吴梦窗句)一开,落款下“吴湖帆”朱白文方印左下方,以及紧接其后潘静淑题《烛影摇红》(集吴梦窗词句自题梅景书屋图)一开落款“吴”朱文圆印、“潘静淑”朱文方印下方,均加钤“吴顾抱真”白文小方印。上卷正文第一页右下角“梅景书屋秘笈”朱文长方印上加钤“潘静淑平生心爱之物”朱文方印,下方加钤“吴顾抱真”白文方印。上卷最后一页“侧面”一帧框内梅枝左下角一下多了四枚印章,从上往下依次是“湖帆”白文、“吴潘静淑”白文、“吴顾抱真”白文、“某景书屋”朱文方印,下卷最后一页“商鼎催羹”一帧梅枝右侧亦加钤此四印。下册第一页左下角冯誉骥题跋外侧加钤“吴潘静淑”“吴顾抱真”两白文印,下卷叶绍翁跋一页左边框“吴万宝藏”一印上加钤“某景书屋”朱文方印。1939年十一月吴湖帆加装的潘静淑集文徵明诗句六绝一开的右下角,也有“吴顾抱真”一印,恐是后加;最后一开吴、潘夫妇合作梅花右下角加钤“吴顾抱真”白文方印。从印文看,添加的主要是潘静淑、顾抱真和梅影书屋(吴湖帆)三类印记,不能不让人怀疑,吴湖帆是为了让顾抱真在《梅花喜神谱》留下痕迹,所以将她们夫妇三人印记,按照他的模式补钤一遍。加钤印章的时间,想来在潘静淑去世以后。

加题的情况,较之加钤印章要复杂些,最大的篇幅出现在上卷盖有“某景书屋”朱文巨印这一开。影印本反映出民国二十七年(1938)以前,该页右半开仅钤“某景书屋”与“至宝”葫芦印。今“至宝”右侧多“吴氏文物四宝之一”大字一行,“周微子愙鼎、宋拓孤本《梁永阳王敬妃双志》、元吴仲圭《渔父图》卷真迹,及此书也。定为吴氏文物四宝,吴湖帆识”小字四行,这应是吴湖帆从北京购回吴大澂愙鼎后所题,时在1945年春。“至宝”印左侧小字题“微子愙鼎为先尚书题名之宝,因以米芾书《多景楼诗》册为四宝之一。湖帆重记”四行,是吴湖帆得到米芾《多景楼诗》册后补题,时在1945年夏,中间相隔几个月时间。从吴湖帆题记看,他提出“吴氏文物四宝”的说法,应当就在购回愙鼎之后的1945年春。

“某景书屋”朱文巨印

同一页右半开,抗战以前仅装清代某王爷题签一条,今签条左侧吴湖帆加题“梅景书屋镇宝”一行六字,左侧贴近签条处题“黄荛翁诗题第二首首句云,王府遗编费护持。注曰:此书为王府中散出,其签尚是王爷笔云云。即指此签题也”二行,也应与左半开约略同时。

当然,下册也有加题处,即清人题跋后吴湖帆所装梅花纹笺纸第一页,吴湖帆、潘静淑夫妇题记后添加“癸巳元宵,抱真、炼霞同观”一行,并钤“周炼霞”、“吴顾抱真”、“某景书屋”三印。癸巳是1953年,看观款的字迹,出于周炼霞之手,是否真是她与顾抱真在灯节那天一起欣赏《梅花喜神谱》时写下这行字,或许未必,大家更愿意相信这是周炼霞与吴湖帆同看此书时所题吧!

吴湖帆、潘静淑夫妇题记后添加“癸巳元宵,抱真、炼霞同观”一行,并钤“周炼霞”、“吴顾抱真”、“某景书屋”三印

加题还有一点意外情况,就是下卷正文最后一页“商鼎催羹”一帧匡外左侧1935年吴湖帆题“乙亥元旦天气情暖,为二十余年来所未有,梅花蓓蕾似有迎春消息,出此谱观之。因题,吴湖帆、潘静淑同观于梅景书屋试笔”二行,不见于1938年影印本上,颇令人费解,要么影印时被修图遗失,要么是事后补题。同是乙亥年款的下册最后一开吴、潘夫妇合作梅花图页,见于1938年影印本,作画时间却在1929年第二次改装完成后,如果此页(或包括郑素梅花之后的三潘一吴四开)是又一次改装的结果,那吴湖帆拆装《梅花喜神谱》的次数就至少有六次之多。

吴湖帆题“乙亥元旦天气情暖,为二十余年来所未有,梅花蓓蕾似有迎春消息,出此谱观之。因题,吴湖帆、潘静淑同观于梅景书屋试笔”二行

在吴湖帆的鉴藏生涯中,对藏品一题再题者往往有之,而改装超过六次者,无论是书画、古籍,还是碑帖,都很罕见。宋刻本《梅花喜神谱》是吴湖帆梅景书屋斋号的来源,是吴氏镇库之宝正是这样重要的地位,使得它在三十余年间,被吴湖帆不厌其烦地改装,在《梅花喜神谱》上吴氏鉴藏古籍的手段可说已到极致。此外,作为承载吴湖帆爱情的代表藏品,亦可窥见他对结发妻子潘静淑、中年续弦顾抱真、晚年知己周炼霞的情感。《梅花喜神谱》与《金玉其相册》《绿遍池塘草》等具有时限性的悼亡之物不同,它贯穿了吴湖帆一生的感情。可惜,由于缺少吴湖帆本人的记录,《梅花喜神谱》仍有不少未解谜团,有待进一步的探讨与证实。