我的父亲姓李,重庆万州人,曾住在花石村九组。这里四面皆山,地瘠民贫。父亲30岁时才与母亲相识。婚后不久就在干活时被一块大石头压坏了脚骨,从此钢钉就一直扎在父亲脚内。

我有一兄长,大我4岁。父亲对我们管教甚严,他常对我们说起那时候的艰苦情形。由于脚有伤,稍一用力,就青痛难忍。不能去做石匠、木匠,也不能挑抬耕种。本就身无长物又流年不利,稼穑弄桑全由母亲一人操劳。一年到头,家无担石,艰难竭蹶。

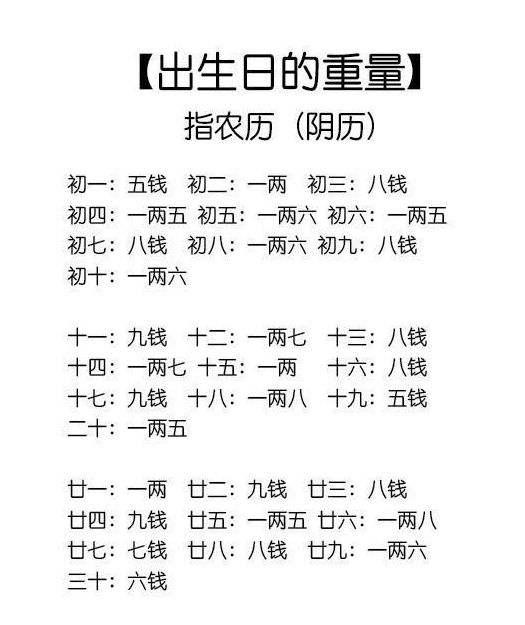

那时有一位算命先生穿乡(下乡)来到村里。父亲得此启发,便到处罗掘算命书籍,每日黄卷青灯,发愤忘食。村里人不理解,母亲也不作指望,日子有一天没一天。听母亲说,父亲只有小学三年级文化,目不知书,全靠一本字典边查边读。具体学了几年不太记得了。

从我记事起只晓得父亲常年在外穿乡,一走便是几个月。有乡邻看到父亲回来了就扯开嗓门对着我家大喊母亲的名字:“你‘屋头’赚钱的人回来啰——”声音在村里荡漾开来,我和我哥就赶紧跑到屋前去眺望。望见他越过山头,穿过阡陌,模糊的身影慢慢显出轮廓。父亲穿着四季西服,挺拔干练,像一个外来人。

久不见乡邻,父亲也是高兴,他招呼着,从公文包里拿出油纸包着的牛肉干,撕下一小块给他们品尝。乡邻边嚼边称赞吆喝,一时又引来其他村民,村里顿时便少有的热闹一番。看着父亲周围人头攒动,我觉得他是村里最有文化的人。

在我十岁时,就举家搬到镇上去了。母亲也不用再下地劳作,平时就摆个小摊卖菜籽和日用杂货品。镇上有座大桥,每逢赶集的时候桥上就坐着几个算命先生。其中有两位我至今印象深刻。一位叫“冉瞎子”,长得肥头大耳,肥得眼睛只有一道缝,只能看见眼白,不见瞳孔。听说他算得很准,远近闻名。另一位是“张瘸子”。不知发生了什么意外,少了一条腿。他是所有算命中最年轻的,却留着长长的虬须,浓密而黝黑,看起来蓬头垢面,离仙风道骨甚远。

我父亲是唯一一个看起来健全的算命先生。他坐在竹篾太师椅上,身前铺着一张纸板,上面写着算命、看相几个大字。有人来询问,得知生辰八字后,父亲便掐指一番,口若悬河起来。这时周围就会围上来一群旁听者,都稀奇着他人的命运。

父亲给人算上一卦能得10块钱,祛痣是20块钱,看一次风水能有上百元的收入。我亲眼见过一个镇上的有钱人来到家里递给父亲600块钱,还连说都是托父亲的福。父亲半推半就地收下了。那人走后,父亲两眼放光,他说他这个职业好,没有成本,全凭一张嘴。

父亲写得一手好毛笔字,常引以为傲,以文人自居。似乎写字也是有瘾的,看着白板一片就心痒痒地想挥笔舞墨。有天写得意浓时,他端起墨瓶,拿起毛笔跑到楼道间挥下“爱护环境”、“不要随地吐痰”等标语。从一楼开始,每楼两句,一直写到三楼家门口,还不尽兴,想在自家厕所也来上几笔,被母亲叱骂后才作罢。上楼的人不管愿不愿意,都要看到那些字。好在书法遒劲洒脱,标语又朴实诚恳,才没招来邻居的闲言。我想那些标语只是幌子,书法展示才是目的。暗笑着父亲老谋深算。

父亲有意让我和我哥传承他的职业。每年暑假都要求我们把《六十甲子顺序表》背诵下来,背诵完了再背《六十甲子纳音表》。看着那些奇形怪异的汉语字体,我甚至更愿意解我最怕的数学计算题。父亲脾气比较暴躁,常在碗柜顶上备有一根鸡毛掸子,我们背不出来就拿它伺候。我哥口才好,但记性不如我,所以掸子大多数时候都由我哥承担了。

我哥也有段时间跟着父母下乡赶集,上下车和收摊的时候就帮母亲搬东西。哥办事利索又能说会道,慢慢地父母就让哥自己摆摊锻炼。倒是我,没受过这个罪,顶多就是在家煮一锅稀饭等着他们回来。我哥常在家人面前说算命这职业好,却又排斥着不去学,因为书读的多了,觉得这个职业不光彩。

我感受到不光彩是在小学四年级的时候。有次语文课,老师说:“请用‘杰出’造一个句子。”当同学们都说某某是杰出的科学家、医生时,我回答:“毛泽东是一位杰出的诗人”得到了老师的大力表扬。看着同学们投来的目光顾盼自雄。随后老师又抛出一题——“天上有多少颗星星?”这显然是个脑筋急转弯问题。我胸有成竹,第一个举手。果然,老师点了我的名字。

“有牛毛那么多!”我大声地说了出来,脸上挂着淡淡的笑容。

老师也笑了笑:“牛毛有多少哇?”

我一时反应不急,支吾不语。

“你爸不是会算吗?回去喊你爸算一下看看!”老师冷笑两声。片刻的寂静后全班哄堂大笑。

我不明白我这么踊跃为什么得到的不是夸赞。我伫立在那里,瞥见了所有人的笑脸,却听不见任何声音。

老师喊我坐下,我还是站着。时间仿佛静止,气氛令人窒息。我得到了自尊和反抗的支持,带着畏惧的眼神和老师正视。师威受损,后果很严重。他开始厉声叱我,所有的怒火向我倾泻下来。一时名言警句、正义与邪恶从他那里滔滔不绝吼出来,足有半个小时。我终于绷不住了,眼泪涔涔往下流,“哇”地一声哭起来。

我在同学面前把父亲藏了又藏,就这样被老师轻轻地点破。

课后,老师把我喊到办公室继续训斥。我记不清他对我说了些什么,至今也不记得。我只记得那天很冷,放学回家看见父亲孤零零地坐在大桥上,缩成一团,两只耳朵戴着大大的黑色耳罩,看起来非常滑稽。

我记得思想品德书里有一幅漫画:一个带着墨镜的算命先生,拿着写有“半仙”的算命幡,他前面就是一个深坑,一只脚已经踏空迈在了上面。多讽刺的漫画啊!老师讲到这里时,不约而同的目光向我聚来,轻蔑一瞥夹杂着暗笑窃语。我埋低了头,自尊和反抗也如丧家犬般无处安身,只等着下课铃声冲淡这一切。

我的父亲是算命先生早已在同学间流传开来。在做早操时我放不开手脚。在女生面前我不会主动示好。我觉得自己低人一等。我不恨老师,我只讨厌父亲。我情愿父亲是杀猪匠也好。我希望我们不曾搬家来到这里。我深深憎恶封建迷信。

即使后来从商,我也不择良日开业,不信风水,不放鞭炮,不摆财神,我从心底抗拒。

我的性格开始变得孤僻和叛逆。哪怕是吃饭时父亲放一个响屁我也会扔下碗筷离席而去。我躲在床上叠着竖条的被子下面,任由父亲满屋找,又在街上撕心喊我的名字。一连几个小时,我窥见他焦急又无力的样子,竟有一丝报复的快感。

我学会了抽烟,学会了耍帅,学会了破罐子破摔。中考后,我的成绩如同我的父亲一样,羞于出口。九年义务教育,我也算跌跌撞撞地跑完了。国家于我,尽了职责;父亲于我,尽了本分,都没得怨。我等着跟其他同学一样外出谋生,不曾想,父亲把我拽了回来。

月落乌啼,四野阒然,我在睡梦中被父亲叫醒。镇上已有寥寥早行人,我与父亲匆匆吃完早餐就赶上了第一班客车。车上稀稀落落的坐着几位乘客,有的闭目养神,有的望着窗外。车窗哐当个不停,路边的树被飞速地拉远,偶尔的颠簸使蔫头耷脑的人们随着车身起伏摇荡。

一个多小时后到达了汽车南站。这时天已大亮,父亲拉着我又挤上了去新田镇的客车。路程与前面相差无几,里面也有不少学子,哜哜嘈嘈一片。到了新田镇后,父亲告诉我还要坐车。他去与一名摩托司机谈价,半天没谈拢,父亲佯装要走,又被司机喊了回去。我跟父亲上了车,颠簸半小时后停在了学校门口。昨天父亲喊我跟他出去一趟,没想到是这里——一所重点中学。

父亲给了择校费后,我知道我被录取了。手续办完之后,父亲也不跟我说话,一个人在前面走,我就跟在后面。路边一辆辆等着载客的摩托司机望着我们,父亲也无意招揽。我没敢要求父亲坐车回去,只是想到刚才给了那么多钱,却不舍得20块的摩托车费时,心里就憋的不痛快。

这是一条烂路,不时有车经过,扬起的尘土几次把父亲淹没。我与父亲都走得大汗淋漓,总算是到了镇上。上车前父亲转过身来对我说:“你晓不晓得我给了多少钱?你能不能争口气?!”说完就径直上了车。我想到自己难以启齿的中考成绩,一时羞愧难忍。

我的叛逆得到了报应。高二时我被学校劝退了。父亲望子成龙的愿望被我一棒敲得粉碎。我做好了回家被父亲活埋的准备,至少也得受皮肉之苦,再不济也有一番疾言厉色等着我。我憋足劲想到的种种后果却被父亲几声冷哼融化了,他连责备的话都没有,好像他早都猜到了结局一样。

用父亲的话说,我也是这么一长条的人了。呆在家里也是大眼瞪小眼,又容易招来邻里的闲言碎语。捡到机会,父亲来打探我的想法。我胸无点墨又无一技之长,似乎他也无能为力。后来他打听到一个邻居的亲戚在东莞电子厂,便拖好关系让我投奔过去。

出了社会我以为得到了个性的释放,却又被社会所不容。工作一事无成,生活乱七八糟。我像一只逃出鸟笼又飞进室内的鸟,到处横冲直撞,张皇地想要破窗飞去。却还是逃脱不了生活的樊笼。就这样断梗飘蓬,窝窝囊囊地过了几年,才明白锅儿是铁造的。这何尝又不是命运对我的报复!

这期间,我和父亲断断续续有书信来往。父亲在信里总是谆谆教导,要有一技之长,要走阳光大道,千万不要去干违法乱纪之事。其实以前我和父亲用心交流的时候就没有过,但写信时下笔千言也不够说。走了许多地方,换了很多工作,到最后什么也没留下,唯独这些信件一直携带着——它是我与父亲沟通的桥梁——和解的见证者。

那年秋天,母亲来电话说,父亲要来看我们,已经在路上了。我听后又盼望又抵抗。盼望的是我已好几年不曾见到父亲。抵抗的是我身无分文,不想让父亲看到我窘迫的样子。

四天后,父亲来到了厂门口。我看到他伸长了脖子向里面张望着。松松垮垮的四季裤挂在他的胯骨上,一件破旧的皮衣盖住了他空空的胸膛。形如槁木,皓首苍颜,五十多岁的人看着像风烛残年的老人。我不相信父亲已是如此模样,忽的鼻子一酸,悲从中来。

那天下午,我哥被厂里外派出去了,我就陪父亲在公园里散步。走了很久,也说了很多。原来,我与父亲从没和解过,因为父亲从没怨过我。走累了我们就在亭内坐着,一时都各自想着什么,不交一语。

公园里人很少,鸟儿呖呖地叫着,粘在天上的云变幻莫测,一阵秋雨落了下来,又有几阵清风吹过,把雨丝斜射在父亲的脸上——干瘪褶皱的脸。父亲有病我是知道的,以前父亲骂我时还说,这病是被我气出来的,治不了。我竟如风过耳。

父亲回去后不到一个月就遽然离去了。我在公园时就有猜想父亲时日不多,却不曾想噩耗来得如此之快。父亲一生多舛,甘之如饴,不曾享一天清福,又得我这种不孝儿。想到此便涕泗横流起来。