1963年7月8日生日命运如何的简单介绍

来源:读特

章开沅

章开沅先生(1926-2021)

我从小爱读书,又幸而有书可读,但却谈不上什么家学渊源,更没有什么读书计划。

父亲很忙,每天早出晚归,子女又多,除对作为长房长子的大哥略予教诲外,对我们这些“二等后裔”基本上是放任自流。但是他的书橱中却不乏有趣的书,其中有些显然是为孩子们买的,如开明书店《小朋友》之类的书刊。丰子恺的画和冰心的散文,使我浸润于美与爱的世界。书橱中更多的是大人看的书,我有时也偷偷翻阅。除鲁迅的《故事新编》《朝花夕拾》外,较吸引我的是林纾译述的西方小说,如《茶花女》《三剑客》之类;虽然是不大看得懂的文言文,但基本上可以了解故事情节和主要人物性格,为以后阅读西方文学作品提供若干方便。

章开沅先生于1926年7月8日出生于安徽芜湖的绅商家庭。图为4岁的章开沅(左二)与父母、姐姐在苏州。

大哥单独住在祖父那幢楼上,他有自己的书橱并且有钱买自己喜爱的书。我在课余常去翻阅,他有时也慷慨地把书借给我带回来看。除《西游记》《封神榜》等神话小说外,我最爱看的是武侠小说,如《彭公案》《施公案》《七剑十三侠》等,常常看得如痴如醉,连吃饭都忘记了。由于是大家庭,小孩一大堆,长辈们根本不知道我看的是什么书,还以为我是勤奋好学,亲昵地谑称为“书呆子”。

这些令人痴迷的武侠小说常使我流于荒诞,譬如整夜含一颗橄榄核“练功”,幻想成为随一道白光隐遁的剑仙;或是把铅笔头锯碎咽下“炼丹”,指望能产生什么特异功能。但是这些书都促使我养成爱读书的习惯,同时也丰富了我的想象力,并且或多或少增添了若干阳刚侠气。我的老家在江南一个县城的近郊,高高的院墙把我与外在的世界隔绝。课余生活很单调,没有电影可看,更没有现今业已普及的电视和游戏机,唯有读书丰富了我的童年生活,增添了不少情趣和色彩。

但是好景不长,抗日战争的爆发迫使我们随着难民潮逃到四川。父亲由于工资低,养不活这么多子女,便采取化整为零的方法,把我们分别送到几处可以享受政府“贷金”的学校。我很幸运地进入条件较好的江津国立九中,从初一读到高三。那里不仅有一位学者型的校长——曾在法国攻读哲学的邓季宣教授;有许多优秀的老师,其中有些曾在安徽大学任教;还有比较完善的图书馆和实验设备,那是由西迁复校未成的安徽大学借用的。学校设在偏僻的乡村,教室和宿舍大多是聊避风雨的简陋竹泥棚屋,晚上只有用桐油灯草照明。伙食更谈不上什么营养,吃的是霉烂且混杂稻壳、稗子、沙石、米虫之类的所谓“八宝饭”,而且经常难以填饱肚皮。但是,精彩的课堂教学与丰富的图书却为我们提供了足够的精神营养,使我们淡化了离乡背井与生活困苦带来的悲愁。

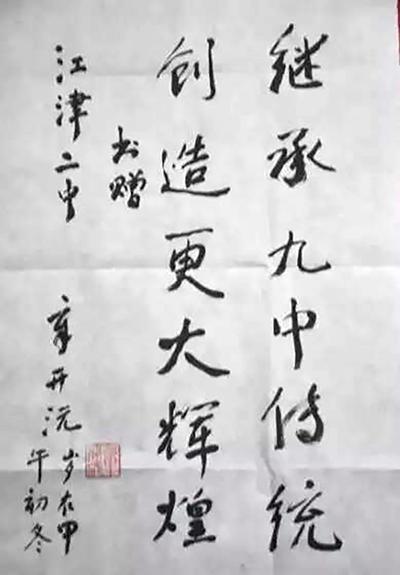

章开沅先生在江津国立九中学习生活五年,对九中有着深厚的感情。2006年,先生携妻重返母校。2014年,母校有人来访,先生写下此幅题词,并赠送一批珍贵书籍。

在九中的图书馆中,最受欢迎的是上海商务印书馆出版的《万有文库》。由于是纸皮平装的小开本,纸张又比抗战期间内地出版的书籍洁白坚实,便于随身携带在寝室内外阅读,喜爱课外读物的同学几乎是人手一册。《万有文库》把我们这些少年读者引入知识的海洋,从文、史、哲、经到天、地、生、化,从亚里士多德的思想到爱因斯坦的相对论,尽管生吞活剥,似懂非懂,却也增长了不少见识,特别是激发了强烈的求知欲。在那些年月,特别是高中时期,课余最大的乐趣,就是把书本上获取的点滴知识,用于与自然现象相印证。中午到田间观察小麦叶上的霉菌,晚上躺在山坡草地上寻找喜爱的星座,或是跪在远处坟山上捕捉“鬼火”,看看究竟是浮游的磷光还是萤火虫。有时我们竟好像生活在古代的西方世界,文静时模仿希腊群贤的滔滔雄辩,狂放时又效法罗马角斗士的搏击角力……

但是这种田园牧歌式的中学生活未能画上圆满的句号,眼看就要毕业时我却被校方视为不安定因素开除了。由于连肄业证书都拿不到,无法考上可以享受“贷金”的公立大学,只有到重庆投奔正在药专读书的大哥。大哥也是靠“贷金”度日的穷学生,哪有力量帮助我,无非是饱一餐饥一餐地在学校大食堂里吃“混饭”。白天大哥和同学们上课去了,空洞洞的宿舍只剩下我孤身一人,无助和失落之感陡然袭来。幸好大哥书架上有许多装帧精美的书籍,每天伴我度过寂寞。大哥原来在国立美专学画,后来因为考虑到毕业后谋生需要才转行学习制药,但他仍然珍藏着过去购买的美术书籍。我最爱看的是多卷本的中国绘画史,那一代代杰出的画家,他们的作品及其人品深深地吸引着我,使我初步认识到艺术不仅有技法层面还有意境层面,每幅流传下来的名作都有其丰富的文化内涵。正是这些书填补了我精神上的空虚,使我从一个浮躁浅薄的少年逐渐成熟起来,开始用较为深沉的理性眼光来观察人生与社会。

大哥实在无力接济我,我也不愿继续过这种寄生生活,便设法进入一个专门收容沦陷区难民学生的两年制计政专修班。但还未读完一年,便因为与军训教官激烈冲突又被无理开除了。不过我在这个班倒也有些收获,那就是在课余阅读了一大批19世纪俄国文学的经典名著,我们这代人很多是吮吸着俄罗斯文学乳汁长大的。再次被开除以后,不好意思回到大哥那里,便经人介绍到一艘从重庆运米到泸州的大木船上打工,那年我才18岁。船上除一个会计略有文化外,其余船工都是文盲或半文盲。由于仓促上船,我忘记带任何书籍乃至纸笔,因此成为无书可读的读书人,人生的痛苦大概莫此为甚吧!幸好船上还有别人抛弃的两张旧报纸,便成为我每天辛苦劳作之余的仅有读物,从头版头条读到末版末条,连每则广告也逐字逐句琢磨,以致有的船工以为我发了神经病。

但是无书可读却使我学会读社会生活这本大书。我在困顿无奈之际想起了高尔基,想起了曾经读过多遍的《我的大学》,觉得自己的处境很像年轻的高尔基。我甚至为自己感到庆幸,能有机会在社会底层与这些善良质朴而又粗犷豪放的劳动者同舟共济,川江上游的险滩恶浪把我们的命运紧密地联结在一起。我与威风凛凛的老驾长(舵工)、伶牙俐齿的号子领唱、忠厚老实的厨子以及十来个纤夫,逐渐建立友谊,并且仔细观察他们的形貌、举止、语言乃至内心世界。过去读过的《水浒》之类小说又复映现脑际,我在他们身上仿佛看到一些梁山好汉的影子,虽然他们并未从事劫富济贫,但却不乏江湖上的侠义与豪情。

谈了这么多往事,读者也许会感到迷惑,读这些书与你以后从事历史研究有什么关系。我要如实坦陈,少年时期我从未想过要做一个历史学者。但是,我至今仍然受益于当年所读过的那些有字的和无字的书。

一是养成了良好的读书习惯,虽然不如古人所云“一日不读书便觉面目可憎”,但至少总觉得读书是每天不可缺少的功课。

二是提高了文化素养与写作能力。前人说,文史不分家。史学同样需要文采,需要艺术魅力。我的著作稍有可读性,与此有关。

三是学会了体验人生,观察社会。这样便有利于理解和阐释历史上的人和事。

当然,更重要的还是书给我以精神力量,是书中那些英雄为我树立榜样,是高尔基那样的作家激发了我对真理的不懈追求,出污泥而不染,虽贫困而不失志。回顾平生,无论是在多么苦难的日子里,最值得留意的还是过去的读书生活。

当前风气日趋奢靡,一些事业有成且前途无量的年轻人,把大好时光消磨于酒食征逐、声色犬马之中。这是对生命的自我摧残,如果每天抽些时间多读些有益的书,岂不更加有利于自身完善与造福社会!

谨以一句老话奉献给读者诸君: 开卷有益!

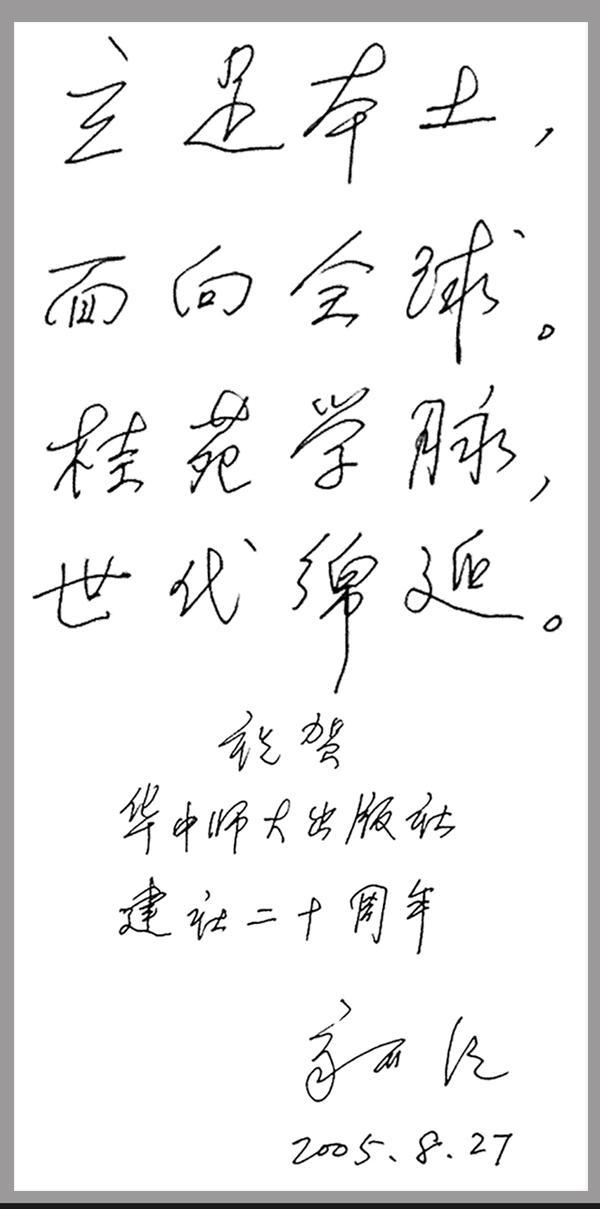

章开沅先生为华中师大出版社建社二十周年题词

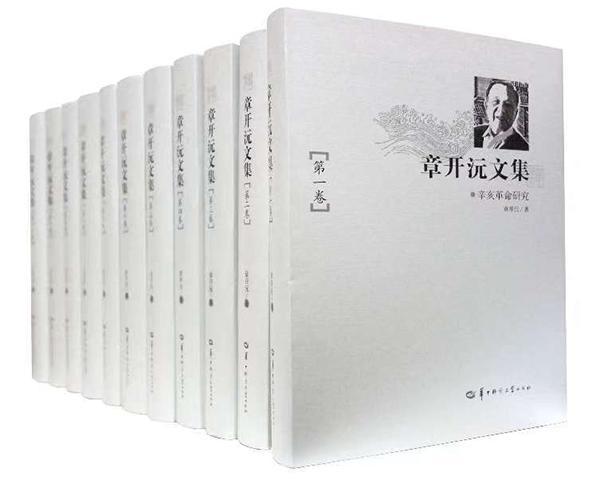

(原标题为《开卷有益》,摘自《章开沅文集(第八卷)》华中师范大学出版社2015年版)

本文来自【读特】,仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布及传播服务。